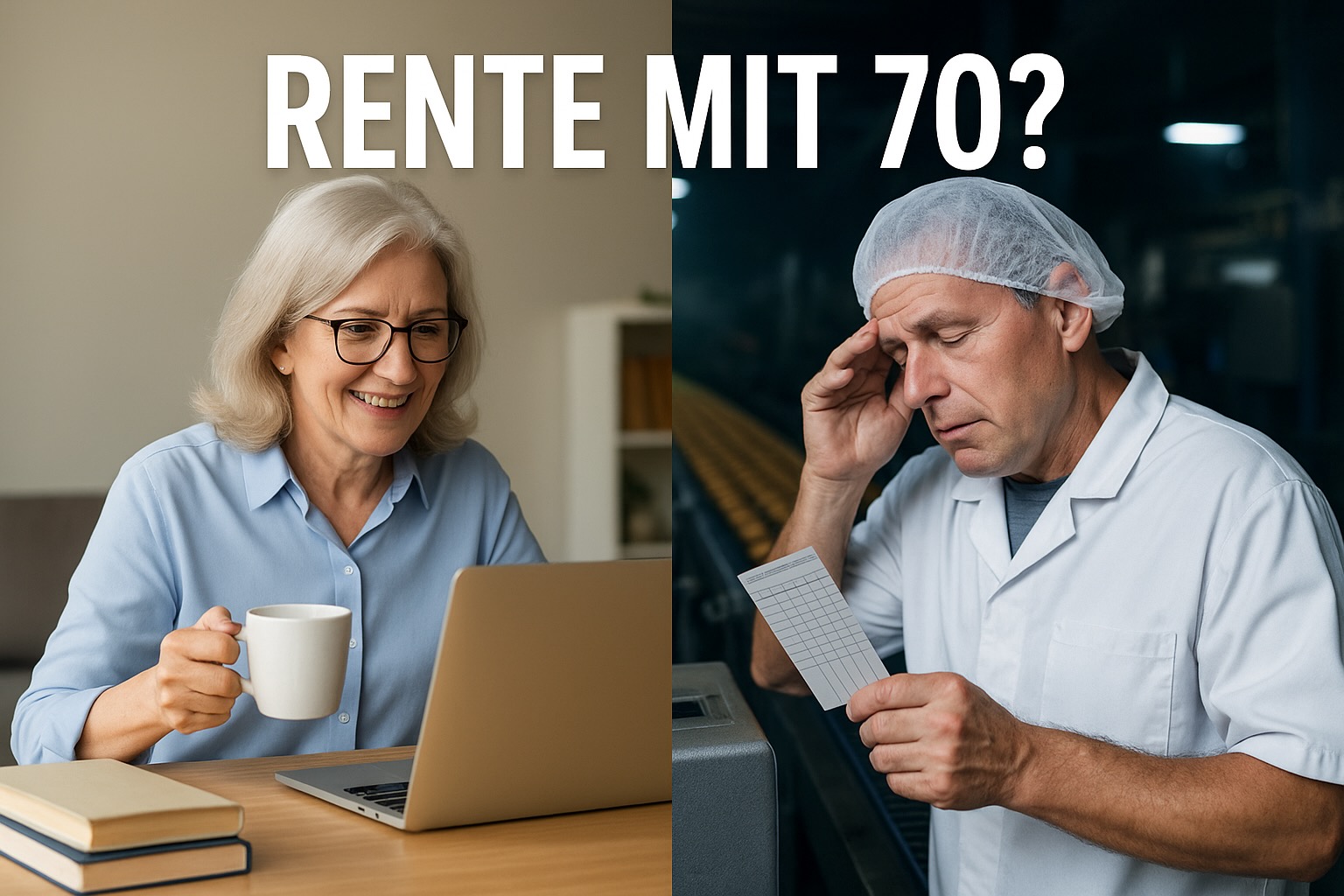

Wir sollen wieder mehr arbeiten – aber wenn das gar nicht geht?

Wir sollen wieder mehr arbeiten. Das forderte Friedrich Merz in seiner zweiten Arbeitswoche als Bundeskanzler mit dem Zusatz, dass mit Work-Life-Balance und 4-Tage-Woche der Wohlstand nicht zu halten sei. Arbeitsministerin Bärbel Bas, kinderlos, möchte gern, dass Mütter Vollzeit arbeiten, um Geld in die Sozialkassen zu spülen. Dafür soll die Betreuung in den pädagogischen Einrichtungen ausgebaut werden. Auf der anderen Seite gibt es im unserem Land Menschen, die gern mehr arbeiten wollen. Zu ihnen zählt ein junger Mann: Er ist in Teilzeit bei einer großen Supermarktkette angestellt. Der Job macht ihm Spaß, aber er darf nicht mehr arbeiten. Woran es liegt, erfährst du im Artikel. Vielleicht sollte die Politik lieber die Teilzeitjobs regulieren, anstatt Mütter in Arbeit zu drängen, und Menschen, die bereits Vollzeit arbeiten, steuerfreie Überstunden anzubieten?

Das Wichtigste in Kürze:

- Die Politiker Merz und Bas fordern pauschal mehr Arbeit

- Junge Menschen mit schlechtem Schulabschlusszeugnis haben trotz Mangel an Arbeitskräften wenig Chancen

- Eine Supermarktkette setzt auf Teilzeitkräfte und stellt hohe Anforderungen an die Aufnahme einer Ausbildung

- Eine Vollzeitbeschäftigung wird im Handel kaum angeboten

- Vollzeit oder Teilzeit? – Es sollte eine individuelle Entscheidung sein

Mehr Arbeit – mehr Geld für den Staat

In den ersten beiden Arbeitswochen der neuen Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz wurden Forderungen an die Bürger laut. Wir sollen wieder mehr arbeiten. Der Aufruf galt Beschäftigten, die im Berufsleben stehen: Sie werden zu Überstunden aufgerufen, die künftig steuerfrei sind. Mütter könnten ihren Teilzeitjob in eine Vollzeitstelle umwandeln. Die Kinder werden in dieser Zeit in der Einrichtung betreut. Entsprechende Vorraussetzungen möchte die Politik zeitnah mit einem besseren Ausbau der Kinderbetreuung schaffen.

Deutschland befindet sich in einer Wirtschaftskrise

Nach dreieinhalb Jahren Ampelregierung, dem Ukraine-Krieg und den Folgen der Corona-Pandemie befindet sich Deutschland in einer schweren Wirtschaftskrise. Weltweit bekommen wir hinter Belgien die Silbermedaille in der Abgabenlast: Es sind 39,7 Prozent, die ein lediger Arbeitnehmer mit Durchschnittseinkommen an den Staat abführen muss. Belgien liegt mit 39,8 Prozent nur knapp vor uns.

Der Staat nimmt seinen Bürgern viel Geld ab. Dennoch geht es nicht aufwärts: Die Lebenshaltungskosten sind gleichbleibend hoch. Gewerkschaften erstreiten höhere Löhne und Gehälter, die sofort wieder aufgefressen werden. Die Inflation steigt, die Abgabenlast auch: Zu Beginn des Jahres 2025 schossen die Kosten für Kranken- und Pflegeversicherung spürbar nach oben. Die Kaufkraft sinkt, die Wirtschaft kommt nicht wieder auf die Beine.

Wir müssen wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten. Mit Vier-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand dieses Landes nicht erhalten können.

Bundeskanzler Friedrich Merz am 13. Mai 2025 auf dem CDU-Wirtschaftstag

Die Menschen sollen also noch mehr arbeiten und noch mehr Steuern und Abgaben zahlen. Sie sollen Überstunden machen, die steuerfrei wären. Aber das ist noch nicht alles: Der Acht-Stunden-Arbeitstag soll durch ein flexibles Wochenmodell ersetzt werden.

Warum nehmen wir nicht die Arbeitskräfte, die wir haben?

Es gibt in Deutschland Frauen, die unfreiwillig in der Teilzeitfalle sitzen. Sie wollen mehr arbeiten, können es aber nicht. Gründe sind fehlende Kinderbetreuung oder familienfeindliche Arbeitsmodelle. Insbesondere Frauen arbeiten dann oft weniger, verdienen schlechter, und am Ende droht Altersarmut. Das ist ungerecht und da müssen wir ran. Wir setzen in der Koalition auf den Ausbau der Kinderbetreuung. Prämien für den Wechsel in Vollzeit vom Arbeitgeber fördern wir steuerlich. Die Arbeitgeber müssen die Arbeitswelt so gestalten, dass mehr Mütter in Vollzeit arbeiten können.

Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) am 17. Mai 2025

Leider hat die Politik nicht viel Ahnung von dem Kern des Arbeitsmarktes. Viele Mütter entscheiden sich bewusst für einen Teilzeitjob, weil sie die Betreuung der Kinder nicht vollumfänglich an den Staat abgeben möchten.

Es gibt in unserem Land junge Menschen, in der Schule nicht gut lernen konnten. Sie stellen in unserem Wirtschaftssystem das letzte Glied in der Kette. Zu dieser Gruppe gehört ein junger Mann. Er möchte gern raus, aus der Teilzeit, doch er bekommt keine höhere Stundenzahl. Aber beginnen wir von vorn.

Inklusion, schlechter Schulabschluss, keine Ausbildung

Wir nennen den jungen Mann Paul. Er ist Anfang 20 und arbeitet für eine große Supermarktkette, die bundesweit mehrere hundert Filialen hat. Paul wohnt in einer Kleinstadt, die Filiale befindet sich im Ort. Er hat einen kurzen Arbeitsweg, fühlt sich unter den Kollegen wohl, und er macht seine Arbeit gern. In mehr als zwei Jahren hat er viel gelernt und kann flexibel eingesetzt werden. Nur die Fleischabteilung bedient er nicht, dazu ist eine Ausbildung erforderlich. Die hat Paul nicht. Und er kann sie auch nicht absolvieren.

Angeborenes Handicap – schwierige Schulzeit

Paul wurde mit einem Handicap geboren. Wer ihn nicht kennt und nichts davon weiß, merkt es ihm nicht an. Anfangs bekam er von der Kita, der ersten Klassenlehrerin und den Eltern eine optimale Förderung. Ab der fünften Klasse bekam er eine neue Lehrerin. Sie war mit Paul überfordert. Oder sie hatte keine Lust, ihn „dort abzuholen, wo er steht“. Nach dieser Richtlinie sollten Inklusionskinder in den 2010er-Jahren an der Regelschule unterrichtet werden. Eigentlich!

Die Mischung aus Überforderung und Lustlosigkeit seitens der Lehrer zog sich durch die gesamte weiterführende Schulzeit: Aufgrund seines Handicaps hatte Paul ab Klasse 3 einen Förderstatus. Er besuchte eine Regelschule, da die Förderschulen in dieser Zeit geschlossen wurden. Gemeinsames Lernen wurde von der Regierung beschlossen. Inklusion hieß das Zauberwort. Bei der Einschulungsuntersuchung von Paul schwärmte die Amtsärztin von der vielversprechenden Zukunft: Auch Kinder mit Körperbehinderungen oder Down Syndrom könnten künftig mit gesunden Mitschülern lernen. Alle würden davon profitieren. Das wäre tatsächlich so, wenn es die Voraussetzungen gäbe. Doch dafür braucht es Investitionen in die Bildung. Und die fehlen bis heute für alle Kinder.

Von den verbleibenden Förderschulen war keine für Pauls Handicap zuständig. Also wurde er Inklusionsschüler mit dem Ziel, durch besondere Betreuung einen Schulabschluss zu erhalten. Doch die besondere Betreuung gab es zu Pauls Schulzeit nicht: Die Lehrer waren nicht dafür ausgebildet oder sie hatten – ich wiederhole mich, weil ich es so ungeheuerlich finde – keine Lust.

Warum sollte ich Extraaufgaben ausarbeiten? Dafür werde ich nicht bezahlt. Der Junge hat nur Sechsen, das wird sowieso nichts.

Aussage von Frau B., Pauls Biologielehrerin in der achten Klasse

Paul verließ die Schule mit dem Abschluss einer Förderschule, für den Hauptschulabschluss reichten die Noten nicht.

Berufsvorbereitendes Jahr und Zweiter Bildungsweg

Nach der Schule besuchte Paul ein berufsvorbereitendes Jahr und erreichte anschließend auf dem Zweiten Bildungsweg den Erweiterten Hauptschulabschluss der Regelschule. Ein großer Erfolg für den jungen Mann, doch die Noten waren nicht gut: Er absolvierte die zehnte Klasse während der Coronazeit. Der Unterricht fand über Videokonferenzen und Heimarbeit statt. Paul kam damit nur schwer zurecht. Aber er war glücklich, dass er seinen Schulabschluss in der Tasche hatte.

Vollschulische Ausbildung? – Nur in der Probezeit

Paul schrieb sich für eine zweijährige vollschulische Ausbildung ein, er wollte einen Assiszenzberuf erlernen. Doch seine Lernschwäche, verbunden mit den negativen Erfahrungen in der Schulzeit, verhinderten, dass er die Probezeit schaffte. Er fasste einen Entschluss: Nie wieder Schule. Er wollte arbeiten. Überall wurden Stellen ausgeschrieben, auch für Quereinsteiger. Er freute sich auf sein erstes eigenes Geld und war bereit, das nötige Wissen über die Praxis zu erlernen. Er entschied sich für den Handel. Mehrere Supermärkte in seiner Umgebung suchten nach Arbeitskräften.

Sehr guter Schulabschluss für die Warenverräumung in einem Supermarkt?

Die ersten Bewerbungen endeten in Ernüchterung. Paul wurde aufgrund seines Zeugnisses nicht berücksichtigt. Er hatte sich für die Warenverräumung beworben, doch die Kette verlangte einen guten bis sehr guten Schulabschluss für das Stapeln von Dosen und Getränken in die Regale.

Wenn ich drei Bewerber auf dem Tisch habe: Einen mit einem Abitur, einen mit einem guten Realschulabschluss und einen mit einem schlechten Hauptschulabschluss: Warum sollte ich den schlechten Abschluss bevorzugen?

Aussage eines Personalchefs auf Facebook

Die Aussage ist auf den ersten Blick nachvollziehbar. Ein User fragte, wozu man für das Einräumen von Dosen ein Abitur benötigt. Eine Antwort bekam er nicht.

Jetzt fordern die Politiker mehr Arbeit, wollen Überstunden steuerfrei stellen, aber unternehmen nichts gegen die Personalpolitik im Handel, die zu Lasten der Kunden geht. Aber schauen wir uns zunächst Pauls Weg weiter an.

Einstellung als Teilzeitkraft in einer 10-Stunden-Woche

Paul gab nicht auf. Er schrieb weiter Bewerbungen und hatte nach einem halben Jahr Glück: Eine andere Supermarktkette bot ihm einen Vertrag mit zehn Wochenstunden an. Paul wohnte noch bei seinen Eltern, das Geld reichte ihm, also nahm er das Angebot an. Tatsächlich begann er mit dem Einräumen von Dosen und dem Ziehen von Pappen. Doch nach und nach konnte er weitere Arbeitsbereiche erschließen.

Nach zwei Jahren kannte er den Markt. Er hatte einen Kassenlehrgang absolviert und durfte selbstständig kassieren. Sein Traum war es, in Vollzeit angestellt zu werden: Er mochte die Kollegen, den kurzen Arbeitsweg, seine Arbeit machte ihm Spaß. Seit der erfolgreichen Kassenschulung war sein Einsatzgebiet vielfältig. Er konnte sich vorstellen, sein Arbeitsleben im Handel zu verbringen.

Eine Ausbildung als Verkäufer

Die Schulzeit lag nun einige Jahre zurück. Paul war erwachsen geworden. Er konnte erste Erfahrungen im Handel auf seinem Lebenskonto verbuchen. Noch einmal dachte er über eine Ausbildung nach: Der Supermarkt, in dem er arbeitete, bot eine zweijährige Lehre zum Verkäufer an. Dafür bewarb er sich über ein Online-Formular. In einer Maske sollte er seine Noten in Mathematik und Deutsch angeben. Er war ehrlich. Und fiel prompt durch: Die KI sortierte ihn aus, noch bevor er in den Bewerberpool kam. Dabei hatte er in einem Freifeld angegeben, dass er schon zwei Jahre für das Unternehmen tätig war und viel gelernt hatte.

Mit dieser Erfahrung versuchte er es bei der Supermarktkette, die ihn schon einmal ablehnte. Sie bot Karrierechancen für junge Menschen im Einzelhandel an. Dies galt aber nicht für Paul. Er bekam einen persönlichen Anruf, dass man ihn aufgrund seiner schulischen Leistungen leider nicht berücksichtigen könne. Die Erfahrungen in der Praxis waren nichts wert.

Wir stellen hohe Ansprüche an unsere Mitarbeiter

Paul sprach seinen Chef darauf an, dass er eine Ausbildung machen wollte und abgelehnt wurde. Dem Unternehmen war sein Handicap seit der Einstellung bekannt. Es hinderte ihn nicht an der Ausübung aller relevanten Tätigkeiten, er war voll einsatzfähig. Doch er bekam die Antwort, dass er für eine Ausbildung nicht infrage käme.

Wir stellen hohe Anforderungen an unsere Mitarbeiter.

Aussage von Pauls Marktleiter

Kurzzeitig war er frustriert. Doch dann sah er einen Aushang: Das Unternehmen suchte intern Mitarbeiter an der Kasse für eine 30-Stunden-Woche. Er bewarb sich.

Mittlerweile hatte er eine Freundin, mit der er Zukunftspläne schmiedete. Wenn sie ihre Ausbildung beendete, planten sie, zusammenzuziehen. Dafür reichte ein 30-Stunden-Job immer noch nicht aus. Aber ein Führerschein war drin. Und mit ihm vielleicht neue Perspektiven: Ein Quereinstieg als Busfahrer, bei DHL oder in einem Fahrdienst. Überall wurde gesucht. Doch der Führerschein war die Voraussetzung.

30-Stunden-Kräfte benötigen eine Ausbildung

Paul fragte seinen Bereichsleiter, ob er für die 30-Stunden-Ausschreibung berücksichtigt werden konnte. Die Antwort lautete: Leider nicht.

Kassenkräfte, die 30 Stunden in der Woche arbeiten, benötigen eine Ausbildung.

Aussage von Pauls Bereichsleiter Kasse

Die Frage, warum Paul zehn Stunden in der Woche ungelernt kassieren durfte, aber für 30 Stunden eine Ausbildung brauchte, konnte ihm der Warenbereichsleiter nur mit der Aussage das kommt von oben beantworten.

Wir finden leider keine Leute

Paul arbeitet weiter in dem Supermarkt. Hoffnung auf eine Erhöhung seiner Stundenzahl hat er bei seinem Arbeitgeber nicht mehr. Immerhin darf er einige Überstunden machen. Mit diesem Geld möchte er sich den Führerschein finanzieren.

An der Kasse arbeitet er mit einem Kollegen oder einer Kollegin zusammen, die mit ihm in einer Box sitzt. An einem Nachmittag war es sehr voll, die Schlange an der Kasse war lang. In dem Markt gibt keine modernen Systeme wie einen Handscanner oder eine SB-Kasse: Jeder Kunde muss sich anstellen.

Eine Kundin ließ ihren Frust über die lange Wartezeit an Pauls Kollegin ab, die in seinem Rücken saß. Die routinierte Frau gab eine freundliche und präzise Antwort.

Wir finden leider keine Leute, deshalb können wir nicht noch mehr Kassen öffnen.

Aussage von Pauls Kollegin gegenüber einer Kunden, die sich über die lange Schlange an der Kasse beschwerte.

An diesem Tag endete Pauls Arbeitszeit eine halbe Stunde später. Es war immer noch voll. Eine Kollegin ersetzte ihn. Er ging nach drei Stunden Arbeit nach Hause.

Teilzeitarbeit ist für die Unternehmen vorteilhafter

Kommen wir zurück zur Politik und den Forderungen, Arbeitnehmer und Mütter länger arbeiten zu lassen. Bärbel Bas spricht die Frauen an, die so wie Paul in der Teilzeitfalle sitzen und mehr arbeiten möchten. Doch im Handel gibt es kaum Stellen in Vollzeit: Für die Unternehmen ist es günstiger, mehrere Teilzeitkräfte einzustellen.

- Die Lohnnebenkosten sind für Teilzeitkräfte günstiger

- Teilzeitkräfte haben nur Anspruch auf den im Arbeitsvertrag vereinbarten Mindeststundensatz

- Wenn Flaute herrscht, muss eine Vollzeitkraft bezahlt werden. Die Teilzeitkraft bleibt zu Hause

- Teilzeitkräfte lassen sich in Bezug auf die Arbeitszeit flexibel einsetzen

- Die Einbußen bei Einkommen und Rente trägt die Teilzeitkraft allein

Vielleicht sollte die Politik in diesem Bereich ansetzen, anstatt Arbeitnehmer, die ohnehin schon Vollzeit arbeiten, Mehrarbeit schmackhaft machen zu wollen. Unternehmen sind durch die hohen Lohnnebenkosten stark belastet. Dennoch sollte es für Arbeitnehmer eine Verpflichtung geben, dass eine gewisse Anzahl an Stellen in Vollzeit ausgeschrieben werden muss. Kennt die Politik das Problem nicht, oder bringt es nicht schnell genug Mehreinnahmen in die Staatskasse?

Die Relevanz des Schulabschlusses

Das Beispiel des jungen Mannes zeigt, dass die Noten auf dem Schulabschlusszeugnis auch in Zeiten eines vermeintlichen Fachkräftemangels eine hohe Relevanz haben. Es gibt viele Gründe, aus denen junge Menschen nicht gut lernen können.

Bei Paul war es ein Handicap, das sich später zu einer Lernschwäche und, aufgrund mangelnder Unterstützung durch die Schule, zu einer Schulangst entwickelte. Bei anderen jungen Menschen sind es soziale Probleme, eine mangelnde Lernbereitschaft oder schlichtweg Einschränkungen in der Aufnahme von Wissen. Nicht jeder kann ein Abitur ablegen. Doch nicht jeder, der ein schlechtes Zeugnis von der Schule mitbringt, ist unfähig, gut zu arbeiten.

Der Personalchef, der im Facebook darlegte, dass er Bewerber mit Abitur bevorzugt, fügte einen versöhnlichen Satz an.

Jeder findet seinen Weg.

Aussage eines Personalchefs auf Facebook

Das gilt auch für Paul. Er hat es geschafft, sich durch Pünktlichkeit, Lernbereitschaft in der Praxis, Bereitschaft zum Schichtdienst und schnelles Arbeiten einen Festvertrag zu sichern. Vermutlich wird es für ihn in diesem Unternehmen keine Zukunft geben. Doch es ist ihm zu wünschen, dass er seinen Weg findet, auch wenn er aufgrund seines Zeugnisses auch in der Zukunft keine Ausbildung bekommt.

Vielleicht sollte sich die Politik diesem Bereich einmal widmen: Wenn junge Menschen die Schule verlassen, sind sie zwischen 15 und 17 Jahren alt. Sie stehen an der Schwelle zum Erwachsen werden und entwickeln sich weiter. Es ist bekannt, dass ein Einser-Zeugnis nichts über die Fähigkeiten eines Schülers in der Praxis aussagt. Warum spricht sich in den Personalabteilungen nicht herum, dass junge Menschen, die nicht gut lernen konnten (oder manchmal auch wollten) durchaus sehr gute Mitarbeiter sein können?

Gerade in Zeiten eines vermeintlichen Fachkräftemangels sollten wir die Relevanz des Schulabschlusses neu überdenken. Dabei sollte die Politik unterstützen, anstatt Floskeln nach Mehrarbeit auszurufen, mit denen die Haushaltskasse schnell aufgebessert werden kann.

Haben wir einen Fachkräftemangel?

Die Geschichte von Paul steht stellvertretend für viele andere jungen Menschen, die arbeiten möchten und fleißig sind, aber aufgrund ihres Zeugnisses viele Ablehnungen bekommen. Es stellt sich die Frage, ob wir in Deutschland überhaupt einen Fachkräftemangel haben. Nicht jeder kann oder möchte in der Pflege oder im Handwerk arbeiten. Vielleicht ist der Schulabschluss in diesen Bereichen weniger relevant. Aber für diese Berufe erfordert es eine gewisse Zugewandtheit, Geschick und menschliche Nähe.

Paul hat Spaß, an der Tätigkeit im Handel. Wenn wir durch eine Einkaufsstraße oder durch ein Center laufen, klebt an jedem zweiten Fenster ein Schild mit der Aufforderung, sich zu bewerben. Doch meistens werden Teilzeitstellen angeboten. Paul hatte darüber nachgedacht, eine zweite Tätigkeit anzunehmen. Doch das ist bei der Konkurrenz nicht erlaubt. Handel ist Handel, egal in welchem Bereich.

Hätten wir einen wahren Fachkräftemangel, würde das Zeugnis nur eine untergeordnete Rolle spielen. Bezogen auf den Handel, verbirgt sich hinter dem Ausspruch Wir finden keine Leute wohl eher die Weigerung, Vollzeitkräfte einzustellen und nach Tarif zu bezahlen. Die Leute wären da. Nicht nur Paul möchte mehr arbeiten. Doch viele Unternehmen wollen das gar nicht.

Die Politik sollte den Arbeitsmarkt besser kennen

Vollzeitstellen brächten dem Staat höhere Einnahmen. Bezogen auf den Handel, müssten Kunden nicht mehr so lange an der Kasse anstehen. Aber das ist der oberen Etage der Unternehmen vermutlich egal. Sie fahren ihren Umsatz auch ein, wenn der Kunde länger warten muss, bis er seine Einkäufe aufs Band legen kann.

Ob Mütter mehr arbeiten möchten, sollten sie selbst entscheiden dürfen. Ich habe persönlich ein Problem damit, wenn kinderlose Frauen wie Bärbel Bas derartige Aussagen treffen. Gibt es wirklich so viele Mütter, die in der Teilzeitfalle sitzen, oder geht es darum, dass sich der Staat keine teilzeitarbeitenden Mütter leisten kann, weil die Rentenkassen leer sind und viele Mütter in Altersarmut rutschen und dem Staat auf der Tasche liegen, wenn sie nicht durch ihren Ehemann versorgt sind?

Jeder muss eine Chance bekommen

Die Geschichte von Paul ist so aktuell wie die Aussage von Friedrich Merz, dass wir uns Work-Live-Balance und 4-Tage-Woche nicht leisten können. Lieber Herr Bundeskanzler, dann sorgen Sie doch bitte dafür, dass junge Menschen, die nicht mit einem Einser-Schulabschluss ins Leben starten, eine Chance bekommen. Das wäre vielleicht dienlicher, als Beschäftigte, die oft schon Jahrzehnte gearbeitet haben, in Überstunden zu drängen, oder dem Volk gleich eine pauschale Arbeitsunlust zu unterstellen.

Jeder sollte seine Chance bekommen. Vielleicht gäbe es dann weniger Bürgergeldempfänger. Paul hat viel Energie, er möchte seine Nische auf dem Arbeitsmarkt finden. Andere junge Menschen resignieren und bleiben lieber zu Hause. Mag man es ihnen angesichts der Bedingungen verdenken?

Wie ist deine Meinung zu dem Thema? Schreib es gern in die Kommentare!

ISSN 3053-674X