Wenn Stiefkinder nicht geliebt werden – die Narben fürs Leben

„Ich kann das Kind meines Partners nicht lieben.“ Mit dieser Überschrift erschien ein Artikel in den Zeitschriften „Brigitte“ und „Eltern“. Eine Frau erklärt, warum sie ihr Herz für den Sohn ihres Partners nicht öffnen kann. Dabei gibt sie zu, dass sie mit sich selbst ein Problem hat und das Kind ebenso wie ihre eigenen lieben möchte. Doch es gelingt ihr nicht. Dennoch hofft sie, mit dem Sohn ihres Ehemannes später einmal ein gutes Verhältnis aufbauen zu können. Die Ablehnung durch Stiefeltern in der Kindheit kann bei einem Menschen lebenslange Narben hinterlassen. Ich bin der Auffassung, dass sich alleinerziehende Mütter oder Väter trennen sollten, wenn sie merken, dass ihr Partner oder die Partnerin das Kind ablehnt. Anhand von zwei Beispielen erkläre ich dir, warum ich dieser Auffassung bin und was die Zurückweisung im Erwachsenenalter für Folgen haben kann.

Ich kann das Kind meines Partners nicht lieben

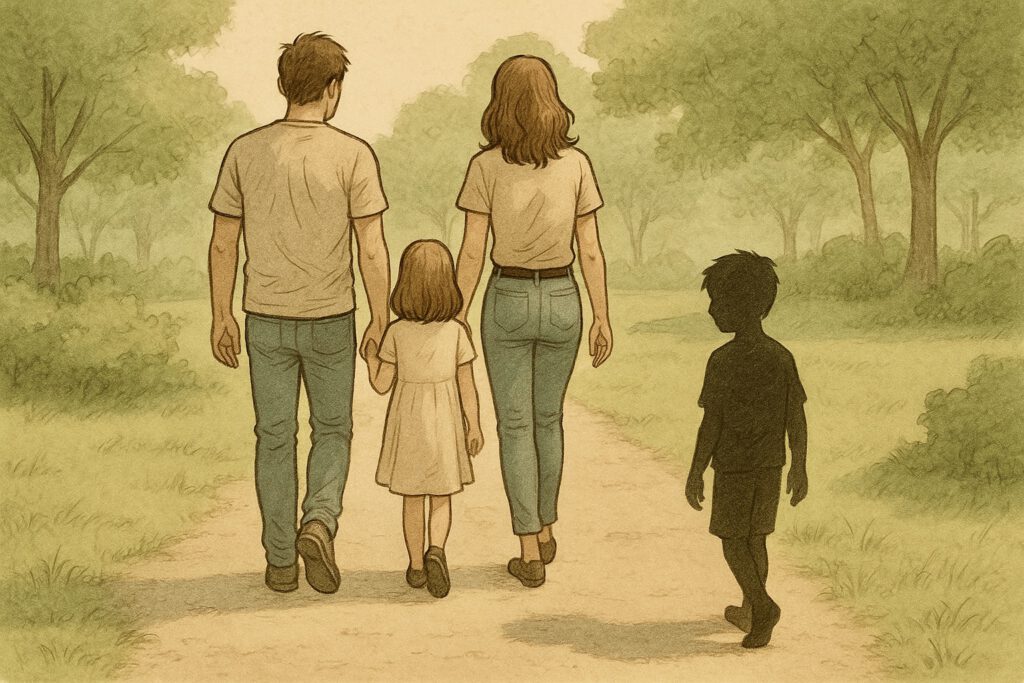

Eine junge Frau lernt einen Mann kennen, der bereits einen zweijährigen Sohn hat. Er sieht das Kind an einigen Wochenenden im Monat und zahlt Unterhalt. Beide heiraten und bekommen zwei Töchter. Der Stiefsohn bleibt Teil der Familie. Die junge Frau bemüht sich, den Jungen anzunehmen und ihm ihr Herz zu öffnen. Doch es gelingt ihr nicht. Sie reflektiert ihre Gefühle kritisch: Ihr geht es damit nicht gut und sie weiß, dass sie dem Jungen damit Unrecht tut. Aber ihr gelingt es nicht, für ihn Liebe zu empfinden.

Im Artikel beschreibt sie die Gründe: Ihr Ehemann müsse für den Jungen sehr viel Unterhalt zahlen. Dieses Geld fehlt in der Familienkasse. Der Stiefsohn hat mit elf Jahren das neueste iPhone, er trägt Markenkleidung und bringt die Familienplanung durcheinander, weil er 100 Kilometer entfernt wohnt. Sein Vater holt ihn an den gemeinsamen Wochenenden ab und bringt ihn wieder nach Hause. Das Leben in der lebhaften, leicht chaotischen Familie ändert sich, wenn er da ist. Sein ruhiges und introvertiertes Wesen passt nicht dazu. Alle müssen sich anpassen.

Auch die Urlaubsplanung wird im Artikel thematisiert: Die Organisation ist mit der Mutter des Jungen nicht einfach. Zusätzlich gibt es gerichtliche Auseinandersetzungen. Sie vermisst ihren Mann, wenn er nicht da ist, weil er sich um seinen Sohn kümmern muss. Das Geld und der Platz reichen nicht für ein drittes Kind, das sich die junge Frau wünscht. Ich habe den Artikel gelesen und versucht, ihre Argumentation zu verstehen. Aber es ist mir nicht gelungen.

Stiefkinder nehmen die Ablehnung mit in ihr Leben

Die junge Frau gibt sich Mühe, das Kind ihres Partners zu akzeptieren und ihm ein schönes Miteinander in seiner Zweitfamilie zu schenken. Sie wünscht sich, dass sie, wenn der Junge einmal erwachsen ist, ein gutes Verhältnis zueinander haben werden. Ich könnte mir vorstellen, dass sich Ben, so wird der Junge im Artikel genannt, eines Tages die Reißleine zieht und den Kontakt zur Stiefmutter nicht so erfüllen kann, wie sie es sich wünscht.

Kinder haben ganz feine Antennen. Ben wird zwischen den Samthandschuhen, mit denen er von seiner Stiefmutter nach eigener Aussage angefasst wird, und wahrer Offenheit und Zuneigung unterscheiden können. Mit hoher Wahrscheinlichkeit spürt er, dass er den Familienfrieden stört. Diese Ablehnung nimmt er mit in sein Leben. Und sie könnte sich auf sein eigenes Erleben, auf seine Emotionen und seine Art, mit Konflikten umzugehen, auswirken.

Ganz oder gar nicht – dazwischen gibt es nichts

Wer einen Mann oder einer Frau mit einem Kind kennenlernt, sollte bereit sein, sich darauf einzulassen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Du nimmst das Kind in dein Herz auf, oder du verzichtest auf deinen Partner. Ich bin mit meinen leiblichen Eltern aufgewachsen, meine Kinder auch. Aber ich habe im Familien- und Freundeskreis erlebt, was die Rolle als Stiefkind mit den Betroffenen machen kann.

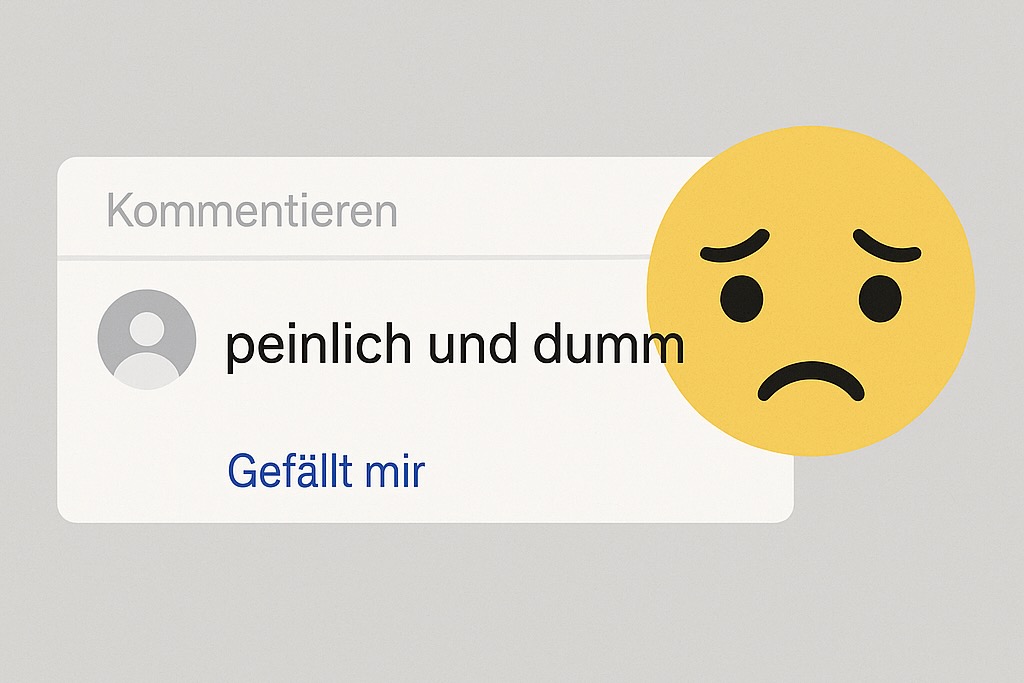

Auch wenn die Fassade stimmt, können die Verletzungen tief sein. Die Kinder nehmen sie mit, in ihr Leben als Erwachsene. Manchen gelingt es, sich davon zu befreien. Anderen gelingt es nie. Der Link zu dem Artikel wurde auf Facebook veröffentlicht und zur Diskussion gestellt. Die Meinungen gingen auseinander.

Definitiv Trennung. Dann muss sich … der Partner und Vater des Kindes … trennen. Zum Wohle seines Kindes. Kind hat oberste Priorität …

Meinung einer Userin Andrea G. auf Facebook

In der Antwort fand sich dieser Kommentar:

Sehe ich anders. Die Kinder werden gross und gehen irgendwann ihren eigenen Weg. Soll Vater oder Mutter auf ihr Glück verzichten? Deutliches nein. Es gibt auch Kinder da kommen wer will da ist keiner recht.

Wir haben hier beide klipp und klar für uns als Paar eingestanden. Hier muss niemand den oder die neue Partnerin lieben. Allerdings Respekt sollte man voreinander haben.

Meinung der Userin Tanja G. auf Facebook

Ich vertrete die Ansicht von Andrea G: Gibt es ein Kind im Leben des neuen Partners, sollte es den Stellenwert eines leiblichen Kindes haben. Ansonsten bleibt nur die Trennung. Oder es kommt gar nicht zu einer Partnerschaft, in der über eine gemeinsame Zukunft gesprochen wird.

Kinder dürfen sie selbst sein

Die Meinung von Tanja G. hat mich sehr betroffen gemacht. Sie ist von einem großen Egoismus geprägt und, was ich noch bedenklicher finde, sie schiebt dem Kind eine Schuld zu, die es nicht zu verantworten hat.

Es stimmt, dass Kinder eines Tages ihren eigenen Weg gehen. Aber sie haben nur eine einzige Kindheit, die sie für ein ganzes Leben prägt. Vor allem haben sie das Recht, sie selbst zu sein. Wenn ein neuer Mann oder eine neue Frau in ihr Leben tritt, haben sie bereits einen Charakter entwickelt. Er wurde ihnen in die Wiege gelegt oder im Verlauf der Jahre erworben. Ist ihnen „kein Partner recht“, hat das sicher Gründe. Die hat aber nicht das Kind zu verantworten. Es ist die Erziehung oder es sind die Umstände, wie das Kind von dem Partner aufgenommen und akzeptiert wird.

In meinem Kreis gibt es zwei Paare, die „klipp und klar für sich als Paar eingestanden sind.“ Was im Grunde nicht verkehrt ist: Mütter und Väter sind Menschen, die sich verlieben und ein Recht auf ein Leben abseits der Erziehungsarbeit haben. Nur ist es wichtig, dass beides auf einem Weg miteinander vereinbart wird, der bei dem Kind nicht lebenslange Spuren hinterlässt. Wie sich Ben, der Junge aus dem Artikel, entwickeln wird, erfährt der Leser nicht, da er noch ein Kind ist.

Die Kinder der Paare, die ich kenne und für die der Partner Priorität hatte, haben den 50. Geburtstag heute lange hinter sich gelassen. Die Spuren der Vergangenheit tragen sie in sich. Sie haben sie an ihre Kinder weitergegeben. Das Verhältnis zu den Eltern ist zerrüttet.

Was fehlende Liebe anrichtet – zwei Beispiele

Stiefkind ist ein Begriff mit negativer Assoziation. Im modernen Sprachgebrauch ist es Patchwork, wenn Kinder mit einem anderen leiblichen Elternteil in einer Familie leben. Das Stiefkind findet sich in der Rechtssprechung, etwa in Erbangelegenheiten. Innerhalb der Familie gibt es Bezeichnungen wie „Bonussohn“ oder „Bonustochter“. Auch die Modelle, in denen die Kinder getrennter Eltern leben, unterscheiden sich. Ben ist jedes zweite Wochenende beim Vater und verbringt die Ferien mit ihm und seiner neuen Familie. Etabliert hat sich auch das Wechselmodell: Eine Woche wohnt das Kind beim Vater, in der anderen lebt es bei der Mutter.

In der Zeit, in der meine Generation Kind war, gab es solche modernen Strukturen nicht. Schon gar nicht in der DDR: In meinen beiden Beispielen kannten die Kinder ihren Vater gar nicht. Ihre Mütter erzählten ihnen nicht einmal, dass sie mit einem Stiefvater zusammenlebten. Sie fanden es selbst heraus und hatten plötzlich eine Erklärung für Dinge, die sich nicht richtig anfühlten. In meinen Beispielen ändere ich die Namen der betroffenen Personen.

Entscheidung zwischen Mann und Kind

Rita war fünf Jahre alt, als ihre Mutter ihren Vater heiratete. Sie hat blasse Erinnerungen an die Hochzeit ihrer Eltern. Sie trug den Namen des Vaters und sie liebte ihn. Als sie einige Jahre später sehr krank wurde und operiert werden musste, kümmerte sich der Vater rührend um sie. Er trug sie durch die Wohnung, als sie nicht laufen konnte, und besuchte sie oft im Krankenhaus. Nichts deutete darauf hin, dass irgendetwas nicht stimmen könnte.

Mit elf Jahren bekam Rita einen Bruder. Die Vorpubertät begann. Rita hatte ein freches Mundwerk, sie eckte gern an. Zu Hause gab es Probleme, der Vater wurde plötzlich streng und ungerecht. Die Mutter stand bedingungslos hinter ihm. Mit 14 Jahren fand Rita im Schreibschrank ihre Geburtsurkunde. Auf dieser war ein anderer Vater vermerkt. Die Mutter war schon einmal verheiratet. Sie trug den Namen ihres Stiefvaters, war aber nicht adoptiert.

Sie konfrontierte Mutter und Stiefvater mit ihrer Erkenntnis. Verständnis bekam sie nicht. Die Eltern fanden es unmöglich, dass sie in den Unterlagen schnüffelte. Fortan wurde Rita täglichen Demütigungen ausgesetzt. Der Stiefvater stellte sich vor den Kühlschrank, wenn sie sich etwas zum Essen nehmen wollte. Er blockierte das einzige Badezimmer, sodass sie sich morgens nicht die Zähne putzen konnte. Ihr Zimmer bekam der Bruder, sie hatte nur noch eine Couch, auf der sie schlafen durfte. Mit 16 Jahren zog sie in ein Wohnheim und kehrte nie wieder nach Hause zurück.

Auf den Spuren ihrer Mutter

Ritas Mutter stand hinter ihrem Mann. Sie störte sich an der aufmüpfigen Art ihrer Tochter und gab dem Vater in all seinen Maßnahmen recht. Mit 17 lernte Rita einen Jungen kennen, mit dem sie früh zwei Kinder bekam. Beide heirateten, sie bauten ein Haus. Ein Jahr später begegnete Rita einem anderen Mann. Sie trennte sich, zog mit ihrem neuen Partner in eine andere Stadt und nahm die Kinder mit. Das Verhältnis zu ihrem ersten Ehemann war schlecht. Streit wurde über die Kinder ausgetragen.

Rita ließ sich scheiden, heiratete ein zweites Mal und bekam ein drittes Kind. Ihre Kinder aus der ersten Ehe lebten bei ihr und waren tagtäglich den Schikanen des Stiefvaters ausgesetzt. Das Essen spielte wieder eine Rolle: Nicht alles, was auf dem Tisch stand, war für die Kinder bestimmt. Teure Lebensmittel waren dem Stiefvater vorbehalten. Die Portionen waren streng limitiert. Rita hielt zu ihrem Mann, das Verhältnis zu ihren großen Kindern verschlechterte sich. Die Tochter zog mit 16 Jahren in eine andere Stadt, um dort eine Ausbildung zu absolvieren. Der Sohn packte einen Tag nach seinem 18. Geburtstag seine Sachen und zog zum leiblichen Vater.

Emotionale Konflikte im Erwachsenenleben

Rita war nie in der Lage, Liebe zu geben oder sich bei Auseinandersetzungen zwischen den Kindern und dem Stiefvater hinter ihre Kinder zu stellen. Sie stand „klipp und klar“ zu ihrer Partnerschaft, so, wie es ihre Mutter getan hatte. Es gab keinen Kontakt mehr, zu ihrer Herkunftsfamilie: Nicht zur Mutter, nicht zum Stiefvater oder zum Bruder. Die Verbindung zur Tochter, die nach der Ausbildung weit weg in ein anderes Bundesland zog, ist von Konflikten geprägt. Zum Sohn besteht gar kein Kontakt.

Die fehlende Liebe macht es für Rita unmöglich, echte Verbindungen einzugehen. Langjährige Freundschaften löste sie nach und nach auf. Sie engagierte sich in der Gemeinde und erwarb sich dort viele Verdienste. Die Menschen schätzen ihre Hilfsbereitschaft und ihren Einsatz. Von ihrer Familiengeschichte wissen sie nichts. So hat Rita in der Mitte ihres Lebens ihre Aufgabe gefunden.

Auf der Homepage ihres Arbeitgebers wird sie als Mutter von drei Kindern und Großmutter zweiter Enkelkinder vorgestellt. Die schwierigen Familienverhältnisse kennt niemand. Es ist die heile Welt hinter einer Fassade, die in Ritas Kindheit zerbrochen ist. Dass die Mutter sich für ihren Mann von der Tochter abwendete, hat Rita nie verwunden. Unbewusst hat sie das Muster weitergelebt. Heute sagt sie, dass sie alles richtig gemacht hätte. Die Kinder wären undankbar. Man kann Rita verstehen: Eine Reflexion ihres Lebens würde vermutlich zu weh tun.

Wenn eine Affäre Folgen hat

Heiko wächst in einer intakten Familie auf. Mutter und Vater haben ein Haus gebaut, sie arbeiten im Ort und vermitteln Heiko und seinem Bruder, dass Arbeit im Leben an erster Stelle steht. Beide Jungen haben einen geringen Altersunterschied und ein enges Verhältnis zueinander. Ohne nennenswerte Probleme oder Sorgen werden sie erwachsen. Heiko beschreibt seine Kindheit als schön und harmonisch.

Mit 18 Jahren lernt er ein Mädchen kennen, das in seinem Heimatort Urlaub bei ihrer Familie macht. Sie wohnt in einem anderen Bundesland. Beide verlieben sich ineinander. zu Hause stößt das junge Mädchen vom ersten Tag auf eine massive Ablehnung. Heikos Eltern versuchen, die junge Beziehung zu stören. Sie verbieten Heiko, bei dem Mädchen zu schlafen oder es in ihrer Heimat zu besuchen. Doch die junge Liebe hält das aus. Als seine Freundin schwanger wird, beschließt Heiko, zu ihr zu ziehen.

Beide wollen heiraten. Heikos Mutter, eine penibel ordentliche Frau, findet die Geburtsurkunde ihres Sohnes nicht. Heiko ist überzeugt, dass sie auf diesem Weg die Hochzeit ihres Sohnes verhindern möchte. Seine Schwiegermutter rät ihm, sich an das Standesamt seiner Geburt zu wenden. Plötzlich liegt die Geburtsurkunde im Briefkasten. Heiko wurde mit dem Namen seiner Mutter geboren. Ein Vater fehlt. Den Namen des Stiefvaters hat er durch eine Einbenennung bekommen. Da war er zwei Jahre alt.

Beide heiraten, bekommen ein zweites Kind, bauen sich mit einer eigenen Wohnung ein kleines Leben auf. Bei jedem Besuch von Heikos Eltern gibt es Ärger. Das junge Paar bekommt Ratschläge, wie es den Haushalt zu führen hat. Es soll Kontoauszüge vorlegen, die Kinder anders ernähren und sich selbst besser kleiden. Heiko kann sich die Ablehnung nicht erklären.

Ein Lastwagenfahrer aus dem Nachbarort

Heiko hat ein sehr enges Verhältnis zu seiner Oma väterlicherseits. Bei einem Besuch spricht er über seine Geburtsurkunde. Sie bricht das jahrzehntelange Schweigen in der Familie und erzählt ihm, dass er das Kind einer Affäre wäre. Seine Mutter hätte eine Liaison mit einem Lastwagenfahrer aus dem Nachbarort gehabt. Dieser wollte ihr Kind nicht haben. Der Stiefvater hätte ihn nicht adoptiert, weil die Mutter Unterhalt beanspruchen wollte.

Es vergehen Jahre, bis Heiko seine Eltern mit seinem Wissen konfrontiert und die Zusammenhänge erkennt. Der Stiefvater hatte für den Sohn, den er nicht gezeugt hatte, einen Lebensweg vorbestimmt. Aus Dankbarkeit dafür, dass Heiko von seinem Geld leben durfte, sollte er im Haus wohnen bleiben und bei allen Arbeiten zur Hand gehen. Eine Frau, so sagte es der Stiefvater wörtlich, wäre für ihn nicht vorgesehen gewesen.

Mit dem jungen Mädchen, in das er sich verliebte, und seinem Wegzug aus der Heimat verließ Heiko den vorbestimmten Weg. Das führte zur Verbitterung und ständigen Kritik an Heikos Frau, an den Kindern und an seinem Lebensweg.

Das Problem mit den Gefühlen

Heiko erfuhr in seiner Herkunftsfamilie keine so offensichtliche Ablehnung wie Rita. Doch er wurde nicht geliebt. Die Mutter gab noch im hohen Alter der Affäre die Schuld. Der Mann, mit dem sie sich einließ, war verheiratet und kehrte zu seiner Frau zurück. Das Kind verbaute ihr ein geplantes Studium. Heiko war seinem leiblichen Vater sehr ähnlich: Die Mutter sah ihn in der Gestalt ihres Sohnes ständig vor sich. Sie konnte ihrem Kind keine Liebe geben. Der Stiefvater schon gar nicht: Er schenkte all seine Zuneigung seinem eigenen Sohn.

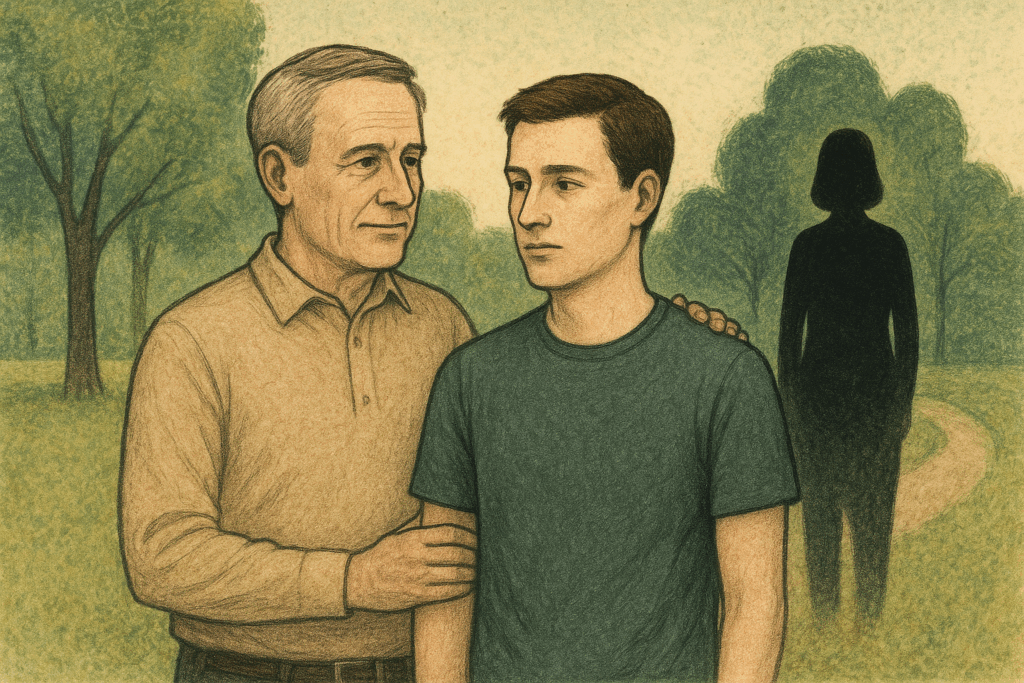

Die Spuren, die Heiko davongetragen hat, sind andere, als bei Rita. Er ist unsicher, leidet unter einem mangelnden Selbstbewusstsein und er kann seine Meinung und seine Gefühle nicht äußern. Er erduldet viel und macht Konflikte mit sich selbst aus. Seinen Kindern war er, anders als Rita, ein liebevoller Vater, der alles durchgehen ließ und keine Restriktionen erteilte. Er konnte es nicht, weil er selbst in seiner Kindheit und Jugend unterdrückt wurde.

Halt in der eigenen Familie

In seiner eigenen Familie und in der Familie seiner Frau fand Heiko Halt, Harmonie und die Liebe, die ihn in seinem Elternhaus fehlte. Die Beziehung zu seiner Mutter und dem Stiefvater zerbrach, als er seinen leiblichen Vater kennenlernte. Die Kindheit mit einem Stiefvater hat ihn geprägt, aber nicht gebrochen. Für sich selbst hat er es geschafft, in stabilen Verhältnissen zu leben und seine eigenen Erfahrungen nicht auf seine Kinder zu übertragen.

Hoffnung für Ben

Es ist nicht bekannt, inwieweit der Junge, der in dem Artikel der Brigitte und der Zeitschrift Eltern Ben genannt wird, die Ablehnung seiner Stiefmutter spürt. Mich persönlich hat entsetzt, dass die junge Frau die fehlende Liebe zu ihrem Stiefkind mit dem Geld begründet. Ben wird es finanziell nicht besser gehen, nur weil der Vater Unterhalt zahlt. Vermutlich hat die leibliche Mutter einen guten Job oder einen Partner mit sehr gutem Einkommen.

Sie stört sich daran, dass sie kein drittes Kind bekommen und ihren Urlaub nicht individuell planen kann. Sie vermisst ihren Mann, wenn er seinen Jungen von der Mutter abholt und wieder nach Hause bringt. Es sind Gründe, die, so denke ich darüber, einfach nicht sein dürfen, wenn eine Frau einen Partner mit Kind heiratet.

Für Ben kann man hoffen, dass er von der Ablehnung seiner Stiefmutter nichts spürt. Die junge Frau schreibt, dass sie sich seiner introvertierten Natur anpasst und sich um ein harmonisches Miteinander bemüht. Dennoch wird Ben die Ablehnung und den Neid spüren. Ihm ist zu wünschen, dass er sich frei entwickeln kann und das enge Verhältnis zu seinem Vater bis ins Erwachsenenalter behält. Und vor allem, dass er ein unbeschwertes Leben führen kann, ohne einen Ballast, den er aus der Trennung seiner Eltern mitnimmt.

Das Kind war zuerst da – ein Fazit

Liebe für ein Stiefkind zu empfinden, ist keine Selbstverständlichkeit. Viele Faktoren spielen für die Entwicklung einer gesunden Beziehung eine Rolle. Der zitierte Artikel hat mich beschäftigt, weil ich die Gründe so abwegig fand. Die junge Frau neidet ihrem Stiefsohn das Geld und die Zeit, die er vom Vater bekommt. Sie lehnt ihn wegen seines Wesens ab und sieht in ihm einen Störenfried in ihrem Leben und im Tagesablauf. So etwas darf nicht sein. Das Kind war zuerst da. Es hat ein Recht auf Zeit mit seinem Vater. Dass die Mutter des Kindes Geld beanspruchen darf, sollte der jungen Frau bewusst gewesen sein, bevor sie sich für die Beziehung mit einem jungen Vater entschied.

Als Paar leben, wenn das Kind erwachsen ist.

Die Meinung, dass man klipp und klar als Paar füreinander einstehen dürfe, weil Kinder irgendwann ohnehin ihre eigenen Wege gehen, ist in meinen Augen fatal. Kinder haben nur die eine Kindheit. Sie werden für ihr ganzes Leben geprägt. Ablehnung und Verletzungen, ob bewusst oder unbewusst, können tiefe Spuren hinterlassen, unter denen Erwachsene ein Leben lang leiden.

Deshalb ist es ganz wichtig, dem Kind alle Liebe zu schenken, die man im Herzen hat. Es kann nichts dafür, dass es auf der Welt ist. Die Trennung der Eltern und die neue Liebe eines Elternteils liegen nicht in der Verantwortung des Kindes. Trotz allem hat es eine unbeschwerte und leichte Kindheit verdient. Liebe ist der grundlegende Baustein dafür. Jedes Kind sollte so viel wie möglich davon bekommen. Von allen Menschen, die es um sich hat. Die Partnerschaft tritt für ein paar Jahre nach hinten. Sie kann gelebt werden, wenn das Kind erwachsen ist.

ISSN 3053-674X

TS 2025-50