Unrechtsstaat – der Begriff aus der Nachwendezeit hinterfragt

„Die DDR war ein Unrechtsstaat!“ Diese Aussage verbreitete die CDU in den sozialen Netzwerken und fügte hinzu, dass die „Linke nichts anderes als die Nachfolgepartei der SED“ wäre. Es hört sich an wie Wahlkampf, dabei war Merz seit einem halben Jahr Kanzler. Heidi Reicheneck, Vorsitzende der Linke, war am Tag des Mauerfalls 18 Monate alt. Sie kann sich mit hoher Wahrscheinlichkeit weder an die DDR noch an die aktive Politik der SED erinnern. Den Begriff des Unrechtsstaates haben nicht die Bürger der DDR geprägt, sondern er hat seine Ursprünge in Preußen und bekamt seinen DDR-Bezug in der Nachwendezeit. Was gemeint ist, wissen wir alle. Doch trifft das Leben im „Unrechtsstaat“ wirklich auf alle Bürger zu? Warum tragen viele Menschen positive Erinnerungen in sich? Und aus welchem Grund gilt der Begriff als umstritten?

9. November 1989 – was blieb vom Freudentaumel?

Der Kalender zeigt den 9. November. Vor 36 Jahren fiel die Mauer. Wir sind ein Volk, riefen die Menschen auf den Straßen von Berlin, Leipzig oder Dresden seit Wochen. Und taumelten in der „Nacht der Nächte“ jubelnd über die Grenzen. Fremde Menschen fielen sich in die Arme. Wir waren willkommen, im anderen Deutschland, bekamen Begrüßungsgeld, durften mit unserem Personalausweis Bus und Bahn fahren. Die West-Berliner verloren ihren Inselstatus, profitierten aber von einem Wald- und wasserreichen Umland für die Naherholung. Nicht wenige zogen später aus der Stadt heraus und fanden in Brandenburg ein neues Zuhause.

Was ist geblieben, von dem Freudentaumel? Die blühenden Landschaften, die uns Altkanzler Helmut Kohl in der Wendezeit versprach, sind heute vielerorts Realität. Der Solidaritätszuschlag finanzierte den Wiederaufbau. Das stieß vielen Bürgern im Westen Deutschlands bitter auf. Diskussionen um die Gerechtigkeit gab es auch um die Rente, in die Ostdeutsche nicht eingezahlt hätten. Wer in Westdeutschland lebte und keinen Bezug zur DDR und seinen Bürgern hatte, fand die Wiedervereinigung überflüssig. Den Wunsch, die Mauer doppelt so hoch wieder aufzubauen, gibt es bis heute. Vorurteile gegen Ostdeutsche beschrieb ich im ersten Artikel meiner kleinen Serie über das Leben in der DDR.

<Wovon sich der „Unrechtsstaat“ ableitet

Einen „DDR Unrechtsstaat“ kannten wir nicht. Der Begriff hat seinen Ursprung im frühen 19. Jahrhundert. Der Bezug zur DDR wurde in den 1990er-Jahren hergestellt. Bundespräsident Richard von Weizsäcker prägte ihn, aber auch westdeutsche Juristen und Politiker. Heute steht die Bezeichnung oft sehr allgemein für ein Leben und einen Alltag in der DDR, an den doch bitte niemand positive Erinnerungen haben darf.

Soziale Netzwerke, allen voran Facebook, sind leider kein Maßstab mehr, für eine gute Diskussion. Was dort an Meinungen über die DDR und die positiven Erinnerungen ihrer Bürger zu lesen ist, grenzt an Hetze. Weder Facebook selbst noch die Moderatoren einschlägiger Gruppen unternehmen etwas dagegen.

Es ist schon bemerkenswert, wie nostalgisch die DDR erscheint, sobald man konsequent alles ausblendet, was sie real ausmachte. Nach dieser Logik könnte man ja auch die Nazidiktatur auf „schöne Kindheit auf dem Land, frische Milch und viel draußen gespielt“ reduzieren … Was war denn an Mauer, Stacheldraht, Selbschussanlagen, Menschenhandel, Vertreibung, Zwangsumsiedelungen, Umerziehungslager für Andersdenkende, Enteignungen, Zwangsadoptionen, Stasikontrolle in Familien, Familientrennungen, Mauertote, keine konvertierbare Währung, weltweit Mensch zweiter Klasse, ideologische Zwangseinstellung, Indoktrinierung der Kinder und Jugend, keine freie Bildung, zensierte Presse, Wahlbetrug, zerfallene Städte, Mangelwirtschaft, wirtschaftlicher Bankrott der Industrie, vergiftete Landschaften und Gewässer u.v.m. schön?

Facebook-User Josef S. in einer Gruppe, in der Erinnerungen an die DDR ausgetauscht werden

Ob der User, der sich Josef nennt, jemals Bekanntschaft mit der DDR machte, ist nicht bekannt. Doch er steht für eine Meinung, die sich nicht nur in den sozialen Netzwerken häufig findet: Unser Leben bestand ausschließlich aus Unrecht. Wenn irgendjemand eine positive Erinnerung beiträgt, endet das in Wortgefechten, wie sie in dem Zitat geschildert werden.

„Weissensee“ – brillant gespielt, aber der Alltag wird ausgespart

Ich bin ein großer Fan der Serie Weissensee, der in den 2010er-Jahren im ARD lief. Brillante Schauspieler, viele von ihnen lebten in der DDR oder zumindest in Ostdeutschland, und eine Story, die spannend war und vieles von dem widerspiegelte, was die Menschen tatsächlich erlebten.

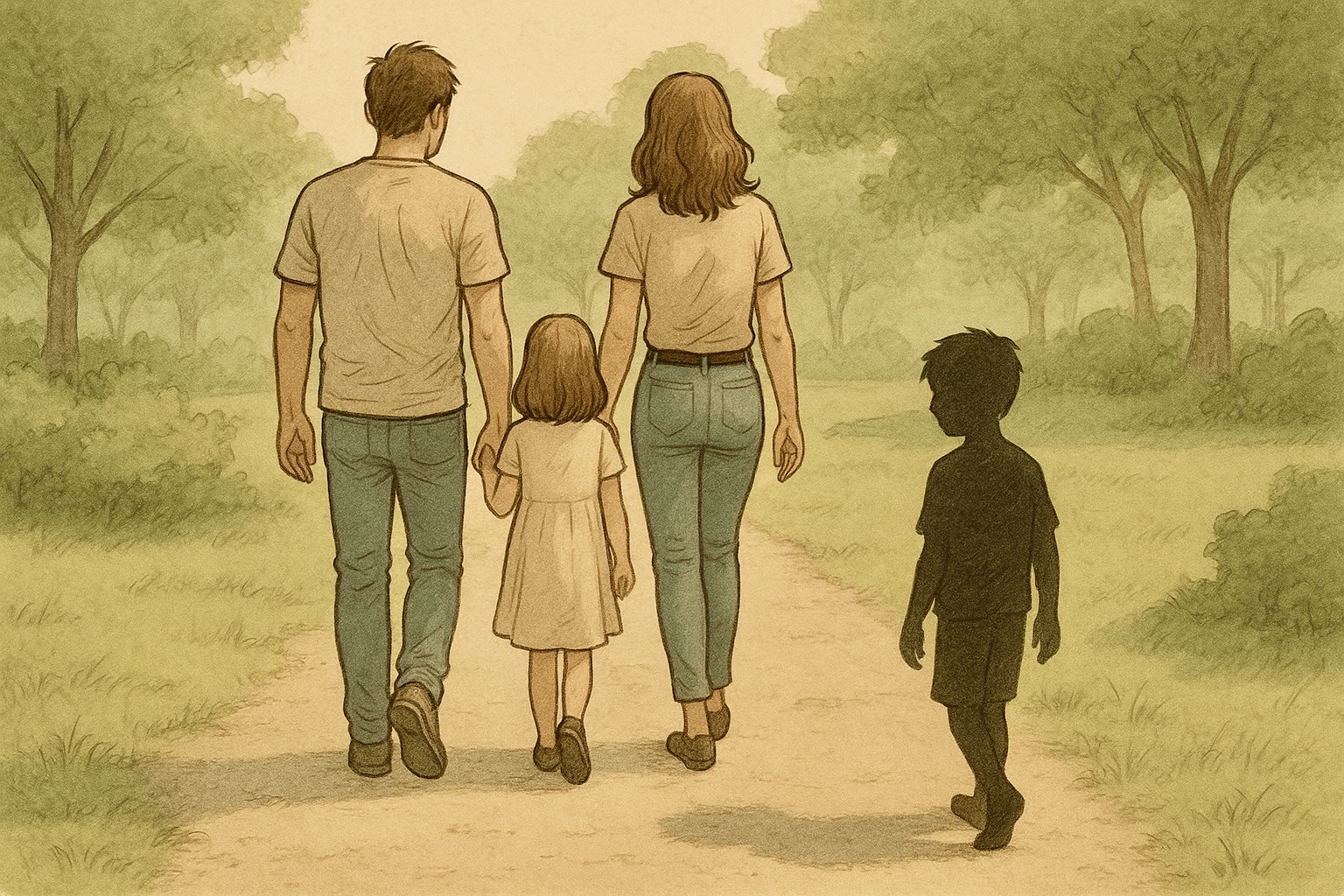

Das Problem ist nur: Alles Unrecht, was es in der DDR tatsächlich gab, wird auf eine Familie projiziert. Die Bespitzelung einer Künstlerin durch die Stasi, weil sie kritische Lieder sang. Ihre Tochter traf sich mit einem Amerikaner aus West-Berlin. Später wird ihr das Kind weggenommen, weil sie sich mit ihrem Freund, dem Bruder eines Stasi-Offiziers, gegen das Regime stellt. Was die Serie ausspart, ist der Alltag. Das kleine Leben in der Zelle Familie, an das sich viele DDR-Bürger gern erinnern.

Zeitzeugen könnten berichten – doch es ist nicht erwünscht

Mehr als drei Jahrzehnte nach dem 9. November 1989 gibt es Millionen Zeitzeugen, die von dem Leben in der DDR berichten können. Meine Generation ist in der DDR erwachsen geworden. Wer bis 1979 geboren wurde, war zur Wende zehn Jahre alt. Die Schulzeit ist präsent, das Leben in der Familie und mit den Freunden. Doch irgendwie, so kommt es mir vor, sind Zeitzeugen gar nicht erwünscht. Der Westen regiert sogar die Geschichte unseres Landes: Die neue Leiterin des DDR-Alltagsmuseums in Eisenhüttenstadt kommt aus Mannheim. Sie sagt von sich, dass sie die DDR nicht kennt, aber eine wissenschaftliche Expertise hätte.

Westdeutsche wissenschaftliche Expertise statt ostdeutscher Erfahrung

Ich stelle mir vor, nach Mannheim zu fahren. Dort wurde Frau Gerbich geboren. Angenommen, dort befindet sich ein Museum über das Leben in der BRD. Ich als Ossi interessiere mich dafür, zahle den Eintritt und frage die Leiterin, die zufällig Dienst hat, nach einem typischen Tag in der Familie. Sie antwortet mir, dass sie das nicht wisse, weil sie in der Schweiz geboren wurde. Aber sie ist hier, weil sie sich auf wissenschaftlicher Ebene mit dem Alltag in der BRD beschäftigt hätte.

Vielleicht hält sie mir einen Vortrag über Einkommensverhältnisse, die Rolle der Frau in der Gesellschaft, die des Mannes als Ernährer der Familie und über die Erziehung der Kinder in einem mehrstufigen Schulsystem. Ich hätte gern gewusst, wie die Familie einen gewöhnlichen Donnerstag verbracht hat. Eine Zeitzeugin könnte das beantworten. Eine Wissenschaftlerin, die das Leben in dem Land gar nicht kennt, hat leider keine Ahnung. Was sie mir erzählen könnte, interessiert mich nicht.

Warum kommen wir Zeitzeugen nie zu Wort? Nicht in Filmen, nicht in Büchern, nichtmal in Museen, die von unserem Leben erzählen? Das Museum steht in Eisenhüttenstadt, einer sozialistischen Planstadt. Mit Sicherheit gibt es einen fähigen Mann oder eine fähige Frau, die dort geboren wurde und aus erster Hand berichten könnte. Doch offenbar ist das nicht gewünscht. Selbstverständlich behält Frau Gerbich ihren Wohnsitz in Berlin. Sie führt in der ehemaligen sozialistischen Planstadt ein Museum. Aber leben möchte sie dort dann doch nicht.

Von Mangelwirtschaft bis Zwangsadoption – die DDR in Zahlen

Die Aufzählung von Josef enthält Wahrheiten ebenso wie Absurditäten. Ich bin an der Havel aufgewachsen, das Gewässer war nicht vergiftet, wir waren dort als Kinder den ganzen Sommer baden. Unsere Urlaube verbrachten wir an der Ostsee, ohne jemals krank zu werden. Die Seen in Mecklenburg luden zum Baden ein. Der Stechlinsee bei Neuglobsow in Brandenburg galt als der sauberste See in der DDR.

Die Vertreibungen passierten nach dem Zweiten Weltkrieg aus den Ostgebieten, da bringt Josef wohl die Geschichte durcheinander. Die DDR wollte ihre Bürger festhalten, nicht wegjagen. Sonst hätte sie ja die Grenzen öffnen können. Und was ist mit dem Menschenhandel gemeint? Inhaftierte wurden vom Westen freigekauft, Regimekritiker ausgebürgert. 33.000 Menschen verließen die DDR gegen Devisen, die der Westen dem SED-Staat zahlte. Vermutlich waren viele dieser Lösung gegenüber gar nicht abgeneigt. Denn sie wollten die DDR verlassen.

Wir Menschen zweiter Klasse

Interessant ist die Aussage, wir wären „weltweit Menschen zweiter Klasse“. Erstens durften wir die Welt gar nicht bereisen, und zweitens trifft die Definition wohl eher auf das Leben im vereinten Deutschland zu. Wir verdienen weniger, besetzen kaum hohe Ämter, es gibt an ostdeutschen Universitäten so gut wie keine Professoren mit ostdeutscher Biografie. Eisenhüttenstadt hat eine Museumsleiterin aus dem Westen, Potsdam eine Oberbürgermeisterin, die in Hannover geboren wurde und nie aus Überzeugung in der Stadt lebte. Bernhard Vogel, Kurt Biedenkopf und Bodo Ramelow waren Ministerpräsidenten ostdeutscher Länder, obwohl sie aus dem Westen kamen.

Mit Angela Merkel und Joachim Gauck gab es in mehr als dreißig Jahren eine Bundeskanzlerin und einen Bundespräsidenten aus der DDR. Einen westdeutschen Ministerpräsidenten mit ostdeutscher Biografie gab es noch nicht. Die Regierenden Bürgermeister in Berlin stammen seit 1990 ausschließlich aus dem Westen.

Die anderen Punkte schauen wir uns mal näher an. Wie viele Menschen konnten 300.000 Stasi-Mitarbeiter überwachen? Waren es wirklich 16 Million, oder gab es doch Bürger, die vom Regime unbehelligt lebten? Ich nehme die Antwort vorweg: Ja, es gab sie. Doch manch einer möchte das einfach nicht wahrhaben.

Mauer, Stacheldraht und Selbstschussanlagen

Es war ein Verbrechen, uns hinter Mauern und Stacheldraht einzusperren. Das ist keine Ironie, ich meine es ehrlich. Als Teenager war ich extrem frustriert, wenn die Verwandtschaft aus dem Westen kam und mir zeigte, was ich nicht leben durfte. In Potsdam gab es Straßen, die wir ohne Passierschein nicht betreten durften. Von dem Schießbefehl wussten wir.

Der Berliner Mauerweg ist eine von vielen Gedenkstätten, die an die Teilung erinnern. Auf einer Länge von etwa 165 Kilometern kannst du dich auf Stelen über die Schicksale der Mauertoten informieren. Es ist ein beliebter Spazier- und Fahrradweg, der Erholung mit der deutschen Geschichte vereint.

Die Mauer stand zwischen 1961 und 1989. In dieser Zeit fielen 140 Menschen dem Schießbefehl zum Opfer. Weiterhin werden 251 Menschen genannt, die im Zusammenhang mit den Grenzanlagen starben, etwa, weil sie beim Durchschwimmen eines Gewässers ertranken.

Wir haben uns mit den Schicksalen eingehend beschäftigt, es gibt Bücher und Dokumentationen, in denen die Menschen vorgestellt werden. Sie hatten verschiedene Gründe, aus denen sie nicht mehr in der DDR leben konnten. Es ist wichtig, die Erinnerung zu erhalten und an die folgenden Generationen weiterzutragen. So etwas darf nie wieder passieren.

Zwangsadoptionen

„Bitte melde dich“ von und mit Julia Leitschik ist eine Sendung, die ich noch nie geschaut habe. Vor einigen Jahren sprang mir aber mal eine Schlagzeile ins Auge. Eine Frau aus der DDR bekam mit Siebzehn ein Kind, das ihr weggenommen wurde. Sie wollte es mithilfe der Sendung finden. Die Schlagzeile lautete, dass Minderjährigen in der DDR die Kinder weggenommen wurden.

Das ist falsch! Ich bekam mein erstes Kind mit Siebzehn, es wurde mir selbstverständlich nicht weggenommen. Einem Mädchen aus meiner Schule, die mit Fünfzehn Mutter wurde, auch nicht. Warum wird so ein Unsinn verbreitet?

Zwangsadoptionen waren eine der Maßnahmen der Staatssicherheit, mit der in Ungnade gefallene Familien für ihre fehlende Regimetreue bestraft wurden. Die Datenlage ist dünn, da Dokumente und Beweise vernichtet wurden. Es gibt etwa 1.000 belegte Fälle. Die Dunkelziffer liegt bei bis zu 20.000. Es handelt sich um Kinder, die aus politischen Gründen aus den Familien genommen und zur Adoption freigegeben wurden. Fälle, in denen die Wegnahme aus anderen Gründen notwendig war, sind in diesen Zahlen nicht berücksichtigt.

Eine Aufarbeitung dieses Unrechts oder eine Entschädigung für die betroffenen Kinder und ihre Familien gibt es bis heute nicht.

Umerziehungslager für Andersdenkende

Es gab in der DDR keine „Umerziehungslager für Andersdenkende“. Josef S. verwechselt zum zweiten Mal die DDR mit dem Nationalsozialismus. Realität waren politische Haftanstalten wie das Gefängnis der Staatssicherheit in Berlin-Hohenschönhausen. Die Gedenkstätte kannst du im Rahmen von Führungen besuchen. Während DDR-Zeit waren bis zu 250.000 Menschen aus politischen Gründen inhaftiert. Sie wollten fliehen, oder sie zeigten in ihrem Verhalten keine Regimetreue.

Junge Menschen sollten in Jugendwerkhöfen zu angepassten sozialistischen Persönlichkeiten erzogen werden. In vielen größeren Städten der DDR gab es Jugendwerkhöfe. Berüchtigt war die geschlossene Unterbringung im Jugendwerkhof Torgau. In dem Gebäudekomplex befindet sich ebenfalls eine Gedenkstätte. In den Jugendwerkhöfen erfolgte eine tatsächlich eine Umerziehung, es gab Folter und verstörende Methoden, um die jungen Menschen zu brechen. Viele von ihnen sind für ihr ganzes Leben traumatisiert. Etwa 150.000 junge Menschen waren in Jugendwerkhöfen, aber auch in speziellen Kinderheimen untergebracht.

Stasikontrolle in Familien

Josef S. schreibt von „Stasikontrolle in Familien“. Auch dabei handelt es sich um keinen Begriff, der historisch gestützt ist. Gemeint sind aller Wahrscheinlichkeit die verdeckten Ermittler, sogenannte „IMs“, die eingesetzt wurden. Sie überwachten ihr näheres Umfeld: Freunde, Arbeitskollegen, manchmal auch Familienmitglieder. Verdächtiges musste gemeldet werden.

Von den rund 200.000 inoffiziellen Mitarbeitern wurden 16 Millionen Bürger analog überwacht. Die IMs gingen einem klassischen Arbeitsleben nach. In der DDR gab es keinerlei Digitalisierung, die Überwachung erfolgte analog. Es ist selbstredend, dass es einer Person gar nicht möglich war, 85 Bürger zu überwachen. Das gab es auch nicht. Doch die Staatssicherheit war für die wenigen Mitarbeiter in den Köpfen sehr präsent. Das schürte Angst und das Gefühl, ständig kontrolliert zu werden. In der Realität waren aber nur fünf bis zehn Menschen pro IM wirklich im engeren Fokus. Daraus ergibt sich rechnerisch eine Zahl von zwei Millionen.

Laut der Sichtung und Aufarbeitung der Stasi-Akten wurde für rund sechs Millionen Millionen Bürger eine Akte angelegt. Einige beinhalteten nur ein Blatt mit wenigen Informationen. Die sogenannten „operativen Vorgänge“ betrafen zwei Millionen Bürger. Dabei handelte es sich um Menschen, die durch gezielte Maßnahmen von der Staatssicherheit unterdrückt wurden.

Was waren operative Vorgänge?

DDR-Bürger, die Opfer von operativen Vorgängen waren, haben in der Regel in irgendeiner Weise das Aufsehen der Staatssicherheit erregt. Es konnte Menschen betreffen, die sich in der Gegenwart eines Mitarbeiters der Staatssicherheit kritisch oder abwertend über die DDR äußerten. Es gibt Menschen, die eine Gefängnisstrafe bekamen, weil sie Anti-DDR-Parolen an die Wand schmierten, einen Parka mit der Fahne der BRD trugen und sich weigerten, diese zu entfernen, oder einen bestimmten Beruf ausübten. Künstler und Wissenschaftler mit Westkontakten waren häufig Opfer einer Bespitzelung.

In den 1980er-Jahren häufte sich die Zahl der Ausreiseanträge. Wer die DDR offiziell verlassen wollte, musste mit Schikanen rechnen. Nicht nur der Betroffene selbst, sondern auch seine Familie. Im Visier der Stasi waren außerdem alle, die sich aktiv in der Kirche engagierten. Die Kirche war in der DDR nicht verboten. Aber Staat und Kirche lebten eine verborgen-offene Feindschaft zueinander. Letztlich waren es unter anderem Kirchenvertreter, die sich an der friedlichen Revolution maßgeblich beteiligten. Oppositionelle, die sich gegen den Staat stellten, zogen das Interesse der Staatssicherheit ebenfalls an

Zu den „operativen Vorgängen“ gehörten:

- Abhörmaßnahmen

- Observationen

- Kontrolle von Briefen, Paketen und Telefongesprächen

- Wohnungsdurchsuchungen

- Gezielte Maßnahmen zur Anwerbung als IM

- Psychologische Zersetzungsmaßnahmen

Wer einmal ins Visier der Stasi geriet, konnte sich dem nur sehr schwer entziehen. Insgesamt waren etwa ein Drittel der Bürger von der Überwachung betroffen. 40 Prozent der Bevölkerung hatten eine Akte bei der Staatssicherheit.

Von der Indoktrinierung bis zur Mangelwirtschaft

Josef führt die Liste fort. Er spricht von einer nicht konvertierbaren Währung, von Mangelwirtschaft und einer indoktrinierten Kindheit und Jugend. Es gab in der DDR Wahlbetrug, eine zensierte Presse und einen wirtschaftlichen Bankrott der Industrie, Weiterhin nennt er zerfallene Städte, verschmutzte Gewässer und eine schlechte Bildung.

Rollen wir das Feld doch einmal von hinten auf: Unsere Bildung war in den Naturwissenschaften, in Deutsch, Mathematik und Musik besser, als in der BRD. In den Sprachen lernten wir nur Vokabeln. Deshalb können Ostdeutsche oft nur schlecht Englisch sprechen. In den ideologisch angehauchten Fächern Erdkunde, Geschichte und Staatsbürgerkunde zielte unsere Bildung auf den Kommunismus ab.

Die DDR war grau, alte Bausubstanz verfiel, weil das Geld fehlte. Dennoch waren unsere Gewässer sauber. Die Industrie brach nach der Wende zusammen, weil die billige Produktion für den Westen wegfiel. Während der DDR-Zeit waren die Innovationen gesteuert. Von einer Mangelwirtschaft können wir sprechen, wenn wir dem ahnungslosen Westdeutschen erklären, dass wir nicht hungern mussten. Viele assoziieren den Begriff nämlich damit.

Wahlbetrug und zensierte Presse

Der Wahlbetrug und die zensierte Presse entsprechen der Realität. Wobei ich mich gern aus dem Fenster wage und behaupte, dass die öffentlich-rechtlichen Medien heutzutage auch keine freie Meinung abbilden. Das System der parlamentarischen Demokratie erlaubt es einem Wahlverlierer, sich mit anderen Parteien zusammenzuschließen und eine Regierung zu bilden, die der Wähler gar nicht wollte. Ja, wir leben heute in einem freien Land. Aber es könnte freier sein!

Die Jugend für den Staat begeistern

In der DDR gab eine eine Pionierorganisation und die FDJ. Der Eintritt war freiwilliger Zwang. Die Vorstellung der Westdeutschen von dieser Indoktrinierung weicht weit von der Realität ab. Auch hier steht das kleine Leben im Mittelpunkt, von dem ich im dritten Teil meiner kleinen Serie über das Leben in der DDR schreibe. Ich fasse es mal so zusammen: Wir waren entnervt, von dem politischen Kram, und hatten bei den Veranstaltungen miteinander viel Spaß.

Die DDR wollte ihre Kinder und Jugendlichen für den Staat begeistern. Wir haben zugehört, sind nach Hause gegangen und hörten auf unserem Stern-Recorder RIAS Berlin. Am Abend guckten wir Dallas, Denver Clan und die Schwarzwaldklinik. Wir kannten westdeutsche Politiker besser, als die DDR-Führung. Und wir kannten die deutschen Charts. Sie liefen sogar auf dem Schulhof. Dass wir hinter einer Mauer lebten, merkten wir, und meine Generation, geboren in den 1960ern und 1970ern, waren kritisch. Gerade wir, die wir West-Berlin faktisch vor der Haustür hatten.

Unrechtsstaat DDR – eine kritische Betrachtung

Der Begriff des „Unrechtsstaats DDR“ entsprang westdeutschen Debatten. Wir lebten unser Leben in einem sozialistischen System, mit dem Ziel des Kommunismus. Dass es eine Diktatur gewesen war, erfuhr meine Generation erst nach der Wende. Die Prägung des Unrechtsstaats erfolgte im Zusammenhang mit der juristischen Aufarbeitung von DDR-Unrecht.

In diesem Kontext erfolgt die Verwendung heute leider nicht mehr. Eine etablierte Partei wie die CDU bedient sich dieses Begriffs in einem Slogan gegen eine in den Bundestagswahlen 2025 überraschend starke Linkspartei. Der Westdeutsche nutzt ihn, um alle Bürger in dieses Unrecht zu verbannen. Und sich dann darüber zu wundern, dass wir zwischen Mauer, Stacheldraht und Indoktrinierung positive Erinnerungen an das Leben in der DDR hatten.

Die DDR war unser Zuhause

Was viele vergessen: Die DDR war unser Zuhause. Unsere Heimat. Der Staat, in dem wir groß wurden. Ich verweigere mich dagegen, dass ich in einem Unrechtsstaat aufgewachsen bin. Es war eine Diktatur, ein Satellitenstaat der Sowjetunion, die Folge eines Weltkrieges, dessen Last wir vierzig Jahre lang tragen mussten. Es hätte jeden Westdeutschen ebenso treffen können, niemand sucht sich den Ort seiner Geburt aus. Aber warum nicht einfach sagen: Ich habe Glück gehabt?

Lieber ziehen wir die Mauer wieder hoch und streichen den Ossis die Rentenansprüche. Sie haben ja nicht eingezahlt. Eine Meinung, die sehr häufig in den sozialen Netzwerken zu lesen ist.

Der Begriff „Unrechtsstaat“ fällt ein pauschales Urteil über unser gesamtes Leben. Dabei zeigen die nackten Zahlen, dass 60 Prozent der DDR-Bürger in der Statistik mit der Stasi gar nicht in Berührung kamen. Meine Familie zählte dazu. Die meines Mannes ebenso. Und tausende andere Familien. Unsere Identität ging im Einigungsvertrag auf. Und nun dürfen wir nicht einmal mehr von unseren Erinnerungen erzählen?

In der DDR gab es Unrecht

Die CDU nutzt den Begriff des Unrechtsstaates ebenso wie viele Westdeutsche, die sich gar kein Urteil über unser Leben bilden können, weil sie die DDR nicht kennen. Im Kulturkaufhaus Dussmann gibt es einen ganzen Tisch mit Literatur, die sich mit dem Unrecht befasst. Ein Buch über das kleine Leben in der Familie, über unseren Alltag abseits der Mangelwirtschaft und unsere Wertvorstellungen gibt es nicht. Deshalb kann niemand dem Westdeutschen verübeln, dass er keine Ahnung hat. Es wäre aber schön, wenn er sich interessieren würde, wenn wir von unserem Leben erzählen. Doch viele halten es wie Josef: Sie werden unser Leben ab.

Abseits der CDU differenzieren Politiker und Historiker mittlerweile, indem sie sagen und schreiben, dass es in der DDR Unrecht gab, dass das Leben der Menschen aber nicht nur aus Unrecht bestand. Die Zahlen sprechen für sich: Jeder Einzelne, der aktiv oder passiv unter dem DDR-Unrecht litt, hat das Recht, es anzuprangern und zu verurteilen. Niemand möchte Mauertote und Zwangsadoptierte verharmlosen. Doch es betraf nicht 16 Millionen Bürger. Und deshalb gibt es die mit den positiven Erinnerungen. Ich gehöre zu ihnen. Im dritten Teil meiner DDR-Miniserie möchte ich dir davon erzählen.

Unrechtsstaat, positive Erinnerungen und Vorurteile: Miniserie über die DDR

In drei Artikeln erinnere ich mich an das Leben in der DDR, betrachte den Staatsapparat und schaue in die Gegenwart: Die Mauer ist in den Köpfen vieler Menschen immer noch da. Hier kommst du direkt zu den anderen Beiträgen.

- Vorurteile über Ostdeutsche – warum sie nicht verschwinden

- Unrechtsstaat DDR – ein Begriff aus der Nachwendezeit hinterfragt

- Das Leben in der DDR – sind positive Erinnerungen erlaubt?

ISSN 3053-674X

TS 2025-55