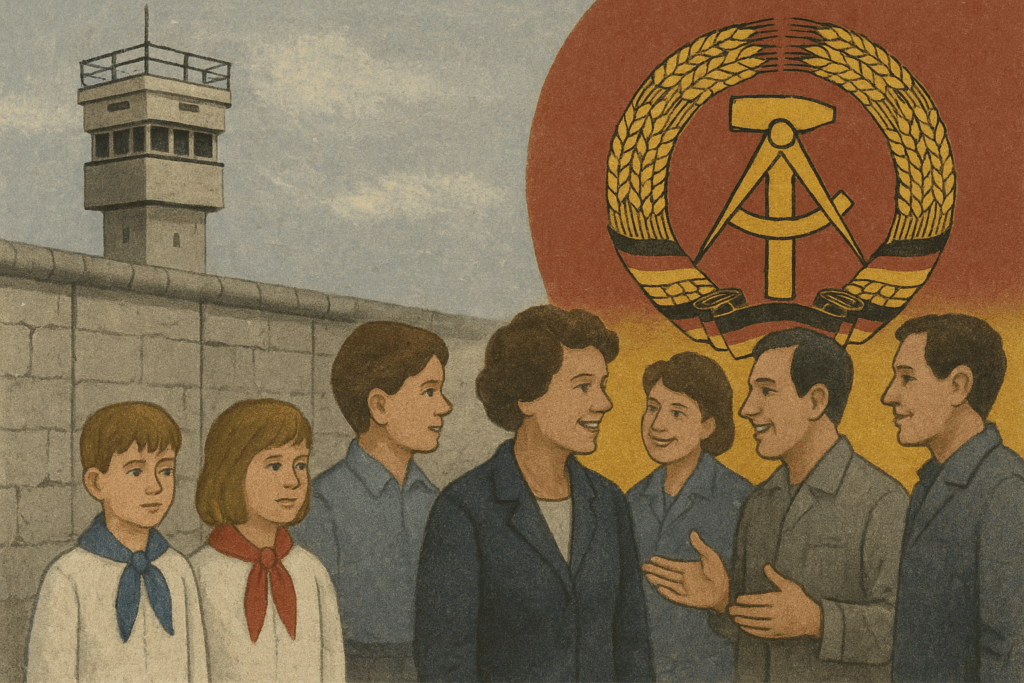

Leben in der DDR – sind positive Erinnerungen erlaubt?

Berichte über das Leben in der DDR konzentrieren sich gern auf die Staatssicherheit, auf Mangelwirtschaft, Mauertote und den Unrechtsstaat. Wir waren eingesperrt und durften nicht sagen, was wir dachten. Unsere Kinder wurden Opfer von Zwangsadoption. Wer nicht ins Regime passte, musste sich Umerziehungsmaßnahmen gefallen lassen. Einige verschwanden im Gefängnis und wurden irgendwann ausgewiesen. Das war die Realität für viele, doch nicht für alle. Millionen lebten in dem Land, ohne dass sie jemals mit dem Regime in einen Konflikt zu gerieten. Und nicht alle von ihnen waren leise. Doch wer sich heute an Positives erinnert, verklärt eine Diktatur, ist verblendet oder sympathisiert gar mit dem Nationalsozialismus. Das darf nicht sein! In meinem Artikel geht es um das Leben abseits des Regimes. Das gab es auch. Doch dürfen wir diese positiven Erinnerungen aufrecht erhalten? Ich sage: Ja! Wir müssen sie erzählen, um den Alltag in der DDR für die Nachwelt zu erhalten.

Stasi und Diktatur – was über die DDR bekannt ist

Die DDR war eine Diktatur. Dieses Wissen habe ich erst nach der Wende erlangt. Ich war gerade erwachsen geworden und begann mit meinem Mann und unserem knapp zwei Jahre alten Sohn ein eigenes Leben. 1989 überschlugen sich die Ereignisse. Doch wir wären nicht aus unserer Heimat weggegangen. Umso größer war unserer Euphorie, als wir das erste Mal nach West-Berlin fuhren. Da waren die Grenzen noch keine 24 Stunden geöffnet. Das Hochgefühl hielt eine Weile an. Wir bekamen die D-Mark und erlebten die Wiedervereinigung. Die DDR verschwand von der Landkarte. Und mit ihr unser Leben, unsere Identität und alles, was unseren Alltag ausmachte.

Es gibt etliche Dokumentationen, Filme und Serien über die DDR. Doch kaum eine Produktion beschäftigt sich mit dem Leben der Menschen, die nicht ins Visier der Staatssicherheit geraten sind. Heute wissen wir, dass etwa 40 Prozent der Bevölkerung irgendwann im Verlauf der DDR-Jahre die Aufmerksamkeit der Stasi auf sich zogen. Es ist richtig, dieses Unrecht aufzuarbeiten. Doch es bedeutet auch, dass 60 Prozent der DDR-Bürger nicht bespitzelt wurden. Selbst wenn die die 300.000 Menschen abziehen, die irgendwann einmal für die Stasi aktiv waren, bleiben mehr als neun Millionen DDR-Bürger übrig, die nicht auffällig wurden. Zu diesen Bürgern zählen unsere Familien: Die meines Mannes und meine.

War jemand von uns in der Stasi?

Wir können nicht ausschließen, dass unsere Eltern oder Großeltern in der Staatssicherheit aktiv waren. Die Akten dürfen nur von den betroffenen Personen eingesehen werden. Mein Vater ist kurz nach der Wende verstorben. Er war Meteorologe, hatte einen sehr guten Posten, sprach das Wetter im DDR-Fernsehen und musste nicht auf einen Trabbi warten. Wir sind sicher, dass er eine Akte hat. Doch wenn wir die einsehen wollten, müssten wir darlegen, dass wir durch das Regime einen Nachteil erlitten haben. Und das ist nicht der Fall.

Unsere Familie hat sich nie für die Akten interessiert. Meine Mutter wollte nicht wissen, wer sie ausspioniert haben könnte. Mein Mann und ich waren so jung, dass es über uns sicher nicht viel zu berichten gab.

Vielleicht waren wir, und damit beziehe ich die Kindheit meines Mannes und das Leben seiner Eltern ein, unbehelligt, weil irgendwer aus unseren Familien als IM tätig war. Oder wir gehörten zu den neun Millionen DDR-Bürgern, auf die niemand von der Stasi aufmerksam wurde.

Unsere Eltern durften reisen

Grund für eine Observierung hätte es in beiden Familien gegeben, denn sowohl meine Schwiegereltern als auch meine Familie hatte regen Westkontakt. Meine Mutter und der Stiefvater meines Mannes durften in den 1980er-Jahren mehrmals zu Verwandtenbesuchen nach West-Berlin und in die BRD reisen. Geschwister, Onkel und Tanten lebten dort. Wir bekamen regelmäßig Westbesuch, die Oma meines Mannes auch. Wir freuten uns über Westpakete, schauten Westfernsehen und trugen „Westklamotten“ aus den Paketen unserer Verwandten.

All dies wäre Grund genug gewesen, uns ein wenig mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Doch wir lebten in einer Kleinstadt, mein Mann in einer Gemeinde mit 5.000 Einwohnern. Gab es dort weniger Aktivitäten der Staatssicherheit als in Berlin, Dresden oder Rostock? Wir wissen es nicht. Auch nach der Wende ist niemand an uns herangetreten, der seine Akte gelesen hatte und uns steckte, dass es einen IM in unserer Familie gab. Dieses Unrecht, das niemand von uns anzweifelt, ging an uns vorbei. Übrig bleiben die kleinen Erinnerungen an den Alltag.

Die kleinen Erinnerungen an den Alltag – Verklärung eines Unrechtsstaates?

In den sozialen Netzwerken gibt es einen regen Austausch über das Leben in der DDR. Politik und Medien stoßen immer wieder Diskussionen an. Wenn DDR-Bürger von positiven Erinnerungen berichten, stößt das nicht selten auf ein großes Unverständnis. Wie kann man denn einen Unrechtsstaat verklären? Kann es in einem Land, in dem Menschen eingesperrt waren und bei der Flucht erschossen wurden, überhaupt positive Erlebnisse geben?

Ja, natürlich kann es das. Meine Großeltern wurden im Ersten Weltkrieg geboren und haben im Zweiten Weltkrieg ihre Kinder bekommen. Sie haben gefeiert, auf Fotos gelacht und, soweit es ging, ihren Alltag gelebt. Die kleinen und großen Sorgen gab es in den Kriegen ebenso wie in der DDR und in der Gegenwart. Ebenso gab es die Momente, die lange in der Erinnerung verbleiben.

Wir verklären gar nichts, wenn wir von unserer schönen Kindheit und Jugend erzählen. Oder von dem Zusammenhalt, der in der DDR größer war. Nicht jeder, der von der Stasi unbehelligt lebte, war bis in den letzten Winkel seines Lebens angepasst. Es kam auf das Umfeld an, in dem wir lebten.

Wie heißt der Außenminister der DDR?

Im Staatsbürgerkundeunterricht der Klasse 8 fragte uns die Lehrerin, wer der Außenminister der DDR wäre. Niemand wusste die Antwort. Ihre zweite Frage bezog sich auf den Außenminister der BRD. Einstimmig riefen wir: Genscher! Die Lehrerin lächelte nur.

Als ich meinem Mann davon erzählte, meinte er, das wäre in seiner Klasse nicht möglich gewesen. Niemand hätte sich getraut, den Namen Genscher auch nur zu erwähnen. Es war bekannt, dass die Lehrerin zu den „roten Socken“ gehörte. Ein solches Exemplar hatten wir im Geschichtsunterricht.

Unsere Staabi-Lehrerin war cool und sehr offen. In Geschichte saßen wir stramm. Kein antikommunistischer Muks kam über unsere Lippen. Vermutlich hatten wir einen Instinkt dafür, wo wir uns äußern durften und wo nicht.

Heute ist das bei einigen Themen nicht anders. Wenn wir eine Meinung haben, die vom Mainstream abweicht, kommt keine Stasi mehr. Beleidigungen und Diffamierungen gibt es durchaus. Doch damit setze ich mich in einem separaten Artikel auseinander. Jetzt möchte ich mich zurückerinnern, an die Zeit, in der ich ein Kind und eine junge Erwachsene gewesen war.

Das Leben in der DDR – erzählt aus der Erinnerung

Unser kleines Leben war bodenständig. Der Alltag war geordnet. Wir verließen unsere Stadt seltener, als es heute der Fall war. Alles, was wir brauchten, konnten wir in der Stadt einkaufen. Es war ein Leben in der Familie und im Freundeskreis. Die Arbeit bestimmte den Tagesablauf. Unser Alltag war geprägt von einem stärkeren Miteinander und einer engen Kollegialität. Die Nachbarn kannten sich, unter Kollegen entstanden jahrzehntelange Freundschaften. Wir hatten kurze Arbeitswege und enge soziale Strukturen.

Auto und Telefon? – Ein kleiner Luxus

Nicht jeder hatte ein Auto und ein Telefon. Wir schrieben Briefe. Es gab viele Telefonzellen. Wärmer und bequemer telefonierten wir zu den Öffnungszeiten in der Post. Meine Eltern hatten ein eigenes Telefon, den Anschluss mussten wir uns mit dem Nachbarn teilen. Wenn er telefonierte, war bei uns besetzt. Doch Dauergespräche waren ohnehin nicht üblich: Jede Minute kostete Geld. Mein erster Schwarm ging in meine Klasse. Nach Schulschluss gingen wir nach Hause und telefonierten erst einmal miteinander. Dem bereitete mein Papa schnell ein Ende: „Zu teuer!“

In unserem Hof stand während der DDR-Zeit Trabbi. Der erste war blau, der zweite grün. Stufenheck, zwei Türen, Zweitaktmotor. Wir tankten Benzin 1:50. Die Tankstellen waren darauf ausgelegt. In den 1980er-Jahren hatte mein Papa einen Unfall. Nichts Schlimmes, doch der blaue Trabbi war Schrott. Eine Woche später stand das grüne Modell in der Hofeinfahrt. Ein Indiz dafür, dass es in meiner Familie doch Verbindungen zur Stasi hatte?

Wartezeit und Schwarzmarkt für Autos

Die Produktion von Fahrzeugen war in der DDR limitiert. Die hohe Nachfrage nach Autos konnte die Wirtschaft nicht bedienen. Die Zulassungen waren ebenfalls begrenzt. Das wäre eine Idee für das gesamtdeutsche System gewesen. Die Straßen waren in der DDR leerer und weniger gefährlich. Das führte zu den bekannten Wartezeiten von bis zu 14 Jahren.

In Berlin gab es einen Schwarzmarkt: Mein Deutschlehrer, der beste Freund meines Papas seit Grundschultagen, bekam kurz vor der Wende den begehrten Wartburg 1.3 mit VW-Viertaktmotor nach dreizehn Jahren Wartezeit. Er zahlte 30.000 DDR-Mark und verkaufte den Wagen sofort weiter: Für 50.000 DDR-Mark. Sein alter Wartburg 353 reichte ihm aus. Der Käufer wird sich geärgert haben, denn ein paar Wochen später öffnete Ungarn die Grenzen und die Geschichte nahm ihren Lauf.

Von Ideologie, Indoktrinierung und Bildung

Ich bin in der DDR erwachsen geworden und habe das Schulsystem von der ersten bis zur zehnten Klasse miterlebt. Wir lernten gemeinsam. Wer Abitur machen wollte, wechselte seit 1981 nach der zehnten Klasse auf die Erweiterte Oberschule. Vorher fand der Wechsel nach der achten Klasse statt. Hochbegabte hatten auch nach 1981 die Möglichkeit, vorzeitig an die EOS zu wechseln. In unserer Klasse wurde ein Mädchen dafür ausgewählt. Sie durfte eine fremdsprachlich orientierte EOS besuchen und Spanisch und Französisch lernen.

Das Schulsystem der DDR wurde von Finnland übernommen, weil es ein Vorteil ist, wenn gute und schwächere Schüler miteinander lernen. Ich hätte mir das für meine Kinder gewünscht, weil das Auseinanderreißen nach der vierten oder sechsten Klasse in meinen Augen nicht gut ist. Zumal die Besseren sich oft als was Besseres fühlen.

Gut: Unterricht in Naturwissenschaften. Schlecht: Sprache und Gesellschaft

Wir hatten einen exzellenten Unterricht in den Naturwissenschaften, in Mathematik und in Deutsch. Was ich in der neunten und zehnten Klasse lernte, behandelten meine westdeutschen Cousinen erst im Abitur.

Schlecht war der Fremdsprachenunterricht in Russisch und Englisch. Der Geschichtsunterricht war von Ideologien behaftet. Die Staatsbürgerkunde, heute Politische Bildung, schürte den Hass auf die Feinde und den Kapitalismus. In unserem Staatsbürgerkundebuch steht in einem Merksatz, dass der Kapitalismus „faulend, parasitär und sterbend“ wäre. Die Zukunft gehört der Gesellschaftsform des Kommunismus: Alle Menschen sind gleich. Das steht im bundesdeutschen Grundgesetz, bezieht sich aber auf die Lebensweise, nicht auf das Einkommen.

Die Jungen Pioniere und die FDJ

Wir waren bis auf wenige Ausnahmen Mitglieder der Pionierorganisation „Ernst Thälmann“ und der Freien Deutschen Jugend. Dass beide Organisationen dazu dienten, uns zu braven Sozialisten zu erziehen, ist wissenschaftlich erwiesen. Doch in meiner Generation hat das nicht mehr so gut geklappt. Sonst hätte ich als junge Erwachsene wohl die Wende nicht erlebt. Doch würde es die DDR heute noch geben?

Für uns waren die Pionier- und FDJ-Nachmittage Zusammenkünfte, in denen wir viel Spaß hatten. Wir gingen in die Natur, veranstalteten Klassendiscos, bastelten und malten und konnten mit unseren Freunden zusammensein. Noch heute, vierzig Jahre nach unserem Schulabschluss, sehen wir uns regelmäßig bei Klassentreffen und quatschen miteinander, wenn wir uns begegnen. In der Generation meiner erwachsenen Kinder gibt es weder Klassentreffen noch irgendeinen Kontakt zueinander, obwohl der Schulabschluss maximal zwanzig Jahre zurückliegt. Selbst meine Mutter pflegt mehr als sechzig Jahre nach dem Ende ihrer Schulzeit noch Kontakt zu ihren damaligen Freundinnen.

Enger Zusammenhalt

Die Politik wollten uns indoktrinieren, das will ich gar nicht bestreiten. Doch sie haben für einen Zusammenhalt gesorgt, den es heute nicht mehr gibt. Ich finde das schade. Mein Sohn hatte in der Grundschule einen Freund: Sie spielten miteinander, luden sich zu Geburtstagen ein, verbrachten gemeinsame Zeit auf dem Schulhof. Der Freund war ein sehr guter Schüler und wechselte nach der vierten Klasse auf das Gymnasium. Das ist in Brandenburg nur sehr begabten Kindern vorbehalten. Mein Sohn blieb in der Grundschule. Als sich beide zufällig trafen, sagte er Freund, dass er mit Kindern, die nicht aufs Gymnasium gehen, nicht mehr sprechen möchte.

Das mag ein extremes Beispiel sein. Doch bei all unseren Kindern wurden Freundschaften nach der sechsten Klasse auseinandergerissen. Bewährt hat sich keine von ihnen. Unsere Jungs schlossen neue Freundschaften, doch nur wenige hielten bis in die Erwachsenenzeit. Zehn gemeinsame Schuljahre und die gemeinsame Zeit bei den Pionieren und in der FDJ haben uns zusammengeschweißt.

Meine Klasse trifft sich im 40. Jahr des Schulabschlusses wieder. Von einst 28 Schülern sind zwei verstorben. Drei verließen die Schule nach der 8. Klasse wegen eines Umzugs oder dem frühzeitigen Schulabschluss, der in Brandenburg der heutigen 9. Klasse nach zehn Schuljahren entspricht. Alle anderen haben bis heute Interesse an den Klassentreffen und sind immer wieder dabei.

Der Westen war omnipräsent

Mein Abitur habe ich nach der Wende im Zweiten Bildungsweg abgelegt. Unsere Deutschlehrerin stammte aus dem „Tal der Ahnungslosen“. Das war der äußerste Südosten der DDR mit Städten wie Dresden, Zittau oder Görlitz. Dort war es aufgrund der Entfernung zur BRD nicht möglich, Westfernsehen oder westdeutsche Radiosender zu empfangen. Meine Eltern hatten eine hohe Antenne auf dem Haus, ebenso meine Schwiegereltern in Mecklenburg und Thüringen und die meisten anderen Bürger der DDR. Mit diesen Antennen holten wir uns den Westen in das heimische Wohnzimmer. Wir wussten nicht nur, wer Hans-Dietrich Genscher war, sondern liebten die Werbung, Serien wie Dallas und Denver, das Traumschiff, die Hitparade und die Schwarzwaldklinik.

Ich werde nie den Tag vergessen, an dem unsere etwas verpeilte Chemielehrerin ungeschickt mit Brom experimentierte. Es entwich, die Sirene ging los, wir alle mussten das Schulgebäude verlassen und uns auf dem Schulhof versammeln. Das Gelände durften wir nicht verlassen. So vertrieben wir uns die Zeit und sangen laut den NDW-Hit „Hurra hurra die Schule brennt.“ Unser Direktor tobte mit zornesgeröteten Wangen über den Schulhof. Doch es war ihm nicht möglich, uns allen einen Tadel zu verpassen. Wir waren einfach zu viele.

Bravo, Bücher und Musik – made in West-Germany

Omi und Opi fuhren mehrmals im Jahr nach West-Berlin zu Verwandten. Rentner durften reisen: Frauen gingen mit 60 in den Ruhestand, Männer mit 65. In ihrer Unterwäsche versteckte sie die Bravo. Ich schaute mir die Poster an: Meine Wand war voll. Manchmal tauschte ich eins aus. Die anderen nahm ich mit in die Schule. Viele von uns kamen an die Bravo: Der Tauschhandel blühte.

Mein Musikgeschmack war nicht typisch, für den Rand Berlins. Ich mochte „Die Ärzte“ nicht, dafür schwärmte ich für Hendrik Martz, den Darsteller der ZDF-Weihnachtsserie „Patrick Pacard“. So konnte ich ein Poster der Ärzte gegen ein Booklet von Hendrik Martz tauschen. Ich war so happy, wie man mit 14 happy sein konnte.

Eine weitere Schmuggelware meiner Omi war „Nesthäkchen“. Zwei Sammelbände der Lebensgeschichte von Annemarie Braun. Das Buch gab es in der DDR nicht.

Die Charts kannten wir natürlich auch. Einmal in der Woche saßen wir vor unserem Recordern, die wir traditionell zur Jugendweihe gekauft hatten, und nahmen die neueste Musik auf Kassette auf. Wenn der Moderator rein quatschte, ärgerten wir uns. Lange kannte ich den coolen Anfang von „Do You Really Want To Hurt Me“ von Boy George nicht, weil der mir fehlte. Irgendwann in der Disco hörte ich dann das gesamte Lied und ärgere mich noch mehr.

Kaufen konnten wir Musik nur sehr begrenzt und meistens unter dem Ladentisch. Konzerte gab es nur vereinzelt: Dirigiert wurde die oberste Riege der FDJ. Von uns gehörte niemand dazu. Wir lebten im imaginären Westen. Nur durften wir dort nicht hin.

Den Sozialismus fanden wir oft sehr lustig

Es war in der Schule nicht so, dass wir andächtig zuhörten und brav den Westen verachteten. Das Gegenteil war der Fall: Wir haben uns gern über den Sozialismus lustig gemacht. Besonders deutlich wurde das im Wehrunterricht, den wir in der neunten Klasse absolvieren mussten. Die Jungen verschwanden für zwei Wochen in einem Wehrlager verbringen. Es war eine Art Vorbereitung für die NVA. Wir Mädels liefen in Uniform über den Schulhof und wurden von einem General sechs Schulstunden lang indoktriniert, wie toll der Sozialismus ist. Bei jeder Antwort mussten wir aufstehen. Herr General verlangte absoluten Gehorsam, was ebenso unsere Lachmuskeln reizte wie sein stark ausgeprägter sächsischer Dialekt. Bitte fühl dich nicht angegriffen, wenn du aus Sachsen bist: Wir waren durch den Song von Jürgen Hart beeinflusst.

Und kommt der Sachse nach Berlin, da könn’se ihn nich leiden. Da wolln’s ihm eene überziehn, da wolln’se mit ihm streiten. Doch tut man’ihm ooch verscheißern, sein Liedchen singt er eisern.

Leider starb der Künstler sehr früh. Sein Lied ist bis heute eine wunderbare Hymne an das schöne Sachsen, das sich heute wieder so nennen darf. Damals amüsierten wir uns über einen Dialekt, der unserem so ähnlich ist. Aber das weiß ich erst seit meinem Studium.

Was wohl aus dem Herrn General wurde?

Zurück zu unserem General aus dem Bezirk Dresden: Er sprach nur mit uns, wenn wir bei der Beantwortung einer Frage aufstanden, aus der Bank traten und die Hände auf den Rücken legten. Während der Unterrichtsstunden sprach er im Befehlston mit uns. Das, was er vermittelte, war sozialistische Propaganda in Kombination mit den Abgründen des Kapitalismus. Das war 1985: Was fünf Jahre später aus ihm wurde, hätte ich gern gewusst. Er war schätzungsweise Mitte 40. Für die Rente nach der Wende zu jung.

Enge Familienbindung

Ich bin in einem engen Familienverbund aufgewachsen. Oma und Opa väterlicherseits lebten bei uns im Ort. Ebenso Onkel, Tante und zwei Cousins. Wir wohnten etwa einen Kilometer voneinander entfernt und sahen uns oft. Meine Großeltern mütterlicherseits waren getrennt. Oma lebte im Bezirk Schwerin, Opa im Bezirk Halle (Saale). Zu Oma hatten wir sehr viel Kontakt, Besuche bei Opa waren seltener, aber dennoch regelmäßig.

Meine Freunde lebten ebenfalls in festen Familienstrukturen. Scheidungen gab es, in der DDR, und auch Stiefgeschwister. Das Wort „Patchwork“ war noch nicht erfunden. Doch alles war weniger dramatisch als heute. Wechselmodelle oder Papawochenenden gab es eher nicht: Oft übernahm der Stiefvater die Rolle des Papas. Der leibliche Vater hatte nur wenig Rechte. Dennoch war die Familienbindung auch bei den Klassenkameraden, die nicht mit ihren leiblichen Eltern aufwuchsen, gering.

Unser Leben im „Unrechtsstaat“

Das waren kleine Ausschnitte aus einem Leben in der DDR, das abseits von der Staatssicherheit stattfand. Es konzentriert sich auf die Kindheit und Jugend: Ich war 19 Jahre alt, als die Mauer fiel. Ich wünsche mir, dass wir uns diese Erinnerungen bewahren dürfen, ohne dass wir irgendetwas „verklären“ oder die Diktatur nicht zugeben möchten.

Ich denke, wir sollten trennen, zwischen der Macht des Staates und dem Privatleben, aus dem sich so viele schöne Erinnerungen in das Gedächtnis eingegraben haben. Ich würde mir wünschen, dass unser Leben stärker in den Fokus rückt. Über die Staatssicherheit wissen wir viel. Über das Leben wenig.

Heute gibt es in Deutschland viele Menschen, die gar nichts wissen, von unserem Alltag und unserer Identität. Weil sie in Westdeutschland aufgewachsen oder zu jung sind, um sich zu erinnern. Ich gehöre den Jahrgängen an, die zur Wende junge Erwachsene waren. Wir sind die Generation Ü50. Irgendwann gibt es keine Zeitzeugen mehr. Bis es soweit ist, sollten wir mehr Erinnerungen archivieren, als nur das Wissen über Staatssicherheit und SED-Regime. Mit diesem Artikel wollte ich einen kleinen Beitrag leisten.

Hast du Erinnerungen an die DDR oder Fragen zu unserem Leben und Alltag? Dann schreib deine Gedanken gern in die Kommentare.

Unrechtsstaat, positive Erinnerungen und Vorurteile: Miniserie über die DDR

In drei Artikeln erinnere ich mich an das Leben in der DDR, betrachte den Staatsapparat und schaue in die Gegenwart: Die Mauer ist in den Köpfen vieler Menschen immer noch da. Hier kommst du direkt zu den anderen Beiträgen.

- Vorurteile über Ostdeutsche – warum sie nicht verschwinden

- Unrechtsstaat DDR – ein Begriff aus der Nachwendezeit hinterfragt

- Das Leben in der DDR – sind positive Erinnerungen erlaubt?

ISSN 3053-674X

TS 2025-56