Gendern erklärt: Sprachentwicklung, Grammatik, Kritik

Das Gendern hat sich in unserer Sprache etabliert. Wir lesen und hören es in den meisten Medien. Es hat Einzug in Fachbücher gehalten, in Diskussionen, in unseren Alltag. Das ist passiert, obwohl die Mehrheit der Deutschen die Gendersprache ablehnt und selbst nicht benutzen möchte. Ich gebe zu, das ich mich dieser Gruppe zuordne: Ich gendere nicht und lese äußerst ungern Fachliteratur mit Sternchen oder anderen Kennzeichen der neuen sensiblen Sprache. Woher kommt das Gendern und wird es sich dauerhaft etablieren? Warum schließen sich die Medien der Mehrheit nicht an, sondern nutzen diese Sprache? Und woran liegt es, dass Menschen glauben, in der traditionellen Sprache nicht berücksichtigt zu werden? Ich begebe mich einmal hinein, in ein kontroverses Thema.

Wichtig zu wissen:

- Gendern ist nicht verpflichtend. In der privaten Kommunikation und in Dokumenten, die du unter deinem Namen erstellst, kannst du die Sprache verwenden, die du möchtest

- Der Rechtschreibrat erkennt die Genderzeichen nicht an

- Verschiedene Umfragen zeigen eine deutliche Ablehnung gegen das Gendern: 60 bis 85 Prozent der Bevölkerung lehnen es ab

- Es gibt keine einheitlichen Regelungen: Jedes Bundesland entscheidet selbst, ob die Gendersprache an Schulen, Universitäten und in amtlichen Dokumenten verwendet wird

- Genderzeichen verlangsamen das Lesen und führen zu einer umständlicheren Kommunikation

- Kritik ist nicht gleich Diskriminierung: Wer sich gegen das Gendern ausspricht, ist nicht automatisch intolerant

Gendersprache – wie hat sie sich entwickelt?

Die Gendersprache ist in den letzten Jahren immer wieder Gegenstand von Diskussionen gewesen. Doch sie ist keine neue Erfindung, sondern der Ursprung ist auf die Frauenbewegung der 1970er-Jahre in der BRD zurückzuführen: Damals kam erste Kritik an einer Sprache auf, die männlich dominiert ist. Ist von dem Beruf des Lehrers oder des Arztes die Rede, sind die Frauen automatisch eingeschlossen. Schüler sprachen zwar von ihrer Lehrerin, doch an der Schule unterrichteten im Allgemeinen Lehrer, die ihre Pausen im Lehrerzimmer verbrachten. Woher kommt diese männlich dominierte Sprache?

Weibliche Berufsbezeichnungen wurden nicht gebraucht

Die männlich dominierte Sprache in den Berufsbezeichnungen hat historische und traditionelle Gründe: Bis in das 20. Jahrhundert hinein übten Männer einen Beruf aus, während sich viele Frauen um den Haushalt, die Erziehung der Kinder und die Betreuung von älteren Familienmitgliedern kümmerte. Sie versorgte den Garten und war für die Zubereitung der Speisen verantwortlich.

Um eine eigene Karriere mussten Frauen lange kämpfen. Angesehene Berufe wie der des Arztes, des Richters oder des Lehrers waren ausschließlich Männern vorbehalten. Aus diesem Grund wurde eine weibliche Berufsbezeichnung gar nicht gebraucht.

Hinzu kommt, dass viele Berufe ausschließlich von Männern besetzt wurden: Frauen konnten kein Arzt, Richter oder Lehrer werden. Die weibliche Form wurde nicht gebraucht oder sie existierte gar nicht. Erst ab 1908 waren Frauen im damaligen Deutschen Reich zum Medizinstudium zugelassen. Zur gleichen Zeit durften sie an einem Gymnasium unterrichten. An Elementarschulen war dies schon vorher möglich. Das Jurastudium war für Frauen ebenfalls ab 1908 möglich.

Das generische Maskulinum

Blicken wir auf die Grammatik unserer Sprache: Das generische Maskulinum hat sich seit Jahrhunderten aus den Traditionen heraus etabliert hat. Sie bezieht die weibliche Form ein, ohne dass sie genannt wird.

Die Ärzte versammeln sich auf einem Kongress, um sich über die neuesten Methoden der Krebstherapie auszutauschen.

Selbstverständlich finden sich auf dem Kongress nicht nur männliche Ärzte ein. Er ist auch für Ärztinnen zugänglich, ohne dass dies extra erwähnt werden muss.

In den 1980er-Jahren gab es feministische Linguistinnen wie Luise F. Pusch, die eine öffentlichkeitswirksame Sprachkritik betrieben.

Das generische Maskulinum sieht neutral aus, ist aber in der Wirkung männlich. Frauen und andere Geschlechter bleiben sprachlich unsichtbar oder nur mitgemeint.

Luise F. Pusch. Deutsche Sprachwissenschaftlerin

Luis F. Pusch ist eine der Begründerinnen der feministischen Linguistik. Sie beschäftigt sich seit 1979 mit der geschlechtergleichen Sprache und hat dazu zahlreiche Schriften publiziert.

Frauen in der BRD kämpften um Gleichberechtigung

Die Kritik der Frauen in der BRD bezog sich nicht nur an der Sprache: Sie schloss auch den Paragraf 218 ein, der Abtreibung unter Strafe stellte. In der DDR gab es diese Frauenbewegung nicht: Kritik am Staat war nicht erwünscht. Doch die Frauen waren in der DDR selbstbestimmter: Sie konnten arbeiten gehen. Die Abtreibung war bis zur zwölften Schwangerschaftswoche straffrei. Das typische Rollenbild von der Hausfrau und ihrem Ehemann, der das Geld verdient, gab es in der DDR nicht. Vielleicht ist das ein Grund, warum die gendergerechte Sprache in Ostdeutschland mehrheitlich abgelehnt wird.

Die Entwicklung von den 1980er-Jahren bis in die 2010er-Jahre

Im Verlauf der 1980er-Jahre gab es erste Forderungen nach einer gendersensiblen Sprache, die sich jedoch nicht durchsetzten. Luise F. Pusch und ihre Kollegin Senta Trömel-Plötz prägten den Begriff einer sexistischen Sprache und legten dar, dass das generische Maskulinum Frauen unsichtbar mache. In den 1990er-Jahren gab es erste Versuche, bei Berufsbezeichnungen beide Formen zu nennen oder das Partizip I zu nutzen. An den Universitäten gab es plötzlich „Studierende“, was sprachlich inkorrekt ist. Aber dazu komme ich gleich.

Ab den Nuller Jahren wurde das Gendern politisch gefördert: Hochschulen, Verwaltungen und öffentliche Instutitionen gaben Leitfäden für eine neutrale Sprache aus. Die Vorschläge lauteten:

- Doppelnennung (Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen)

- Nutzung des Partizip I (Lehrende statt Lehrer)

- Umformulierungen ( jeder, der teilnimmt, anstelle von Teilnehmer)

Die Gendersternchen begannen sich ab den 2010er-Jahren zu etablieren. Dies geschah im Zuge der Sichtbarkeit von Identitäten, die beispielsweise non-binär definiert waren: Der Kritikpunkt lautete nun, dass die Doppelnennungen nur Mann und Frau einbezogen. Die verschiedenen Formen des Genderns bezogen nun alle Menschen ein. Es etablierten sich drei Schreibweisen, die parallel zueinander genutzt werden.

- Lehrer*innen

- Lehrer:innen

- Lehrer_innen

Viele Leser empfinden diese Art der Sprache als unangenehm und holprig. Dennoch findet sie Verwendung. Nicht nur in den Medien, sondern auch in Fachbüchern und in Teilen der Literatur.

Seit 2020: Politische Debatten und Diskussionen um das Gendern

Die neuen Schreibweisen, die auch in den mündlichen Sprachgebrauch Einzug gehalten haben, entwickelten sich zu einem Gegenstand politischer Debatten und gesellschaftlicher Diskussionen. Vor allem die öffentlich-rechtlichen Medien befeuerten die Entwicklung, indem sie in der Schriftsprache konsequent genderten. Einige, wie der RBB, übertrieben es mit Gendersternchen und setzte sie in nahezu jedem Wort. Aber auch Universitäten, Hochschulen und öffentliche Einrichtungen nutzen die Sprache.

Die Mehrheit der Bevölkerung lehnt das Gendern ab

Es gibt zahlreiche Umfragen und Studien, in denen sich die Mehrheit der Bevölkerung gegen das Gendern ausspricht. Es sind zwischen 65 und 80 Prozent der Befragten, die keine Gendersprache nutzen und diese auch nicht lesen möchten. Doch leider ist das einigen Medien und Verlagen gleichgültig. Die Inhalte werden grundsätzlich für die Leser produziert. Bei den öffentlich-rechtlichen Medien kommt hinzu, dass diese von allen Bürgern finanziert werden. Dennoch wird die Meinung der Mehrheit nicht geachtet.

Der Rechtschreibrat spricht sich gegen Genderzeichen aus, ebenso einige Bundesländer, während ein Fachbuchverlag nur noch die weiblichen Leserinnen abspricht. Die Sprache des 21. Jahrhunderts ist nicht mehr einheitlich, sondern ebenso gespalten wie die Meinungen zu dem Thema.

Der RBB – ein Pionier der Gendersprache

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg gehört zu den öffentlich-rechtlichen Medien. Dennoch praktizieren die Journalisten das Gendern mit einem hohen Selbstbewusstsein und scheuen sich dabei nicht, die Tatsachen zu verdrehen.

Manche ärgern sich, dass wir gendern, viele andere fühlen sich dadurch besser repräsentiert … Unser Ziel als öffentlich-rechtliches Medium ist es, ein breites Meinungssprektrum abzubilden. Gendergerechte Sprache ist ein Teil davon. Auf unserem Profil nutzen wir den Doppelpunkt, weil wir die Argumente dafür überzeugend finden. Wir respektieren jedoch auch andere Meinungen und wünschen und vor allem gegenseitigen Respekt.

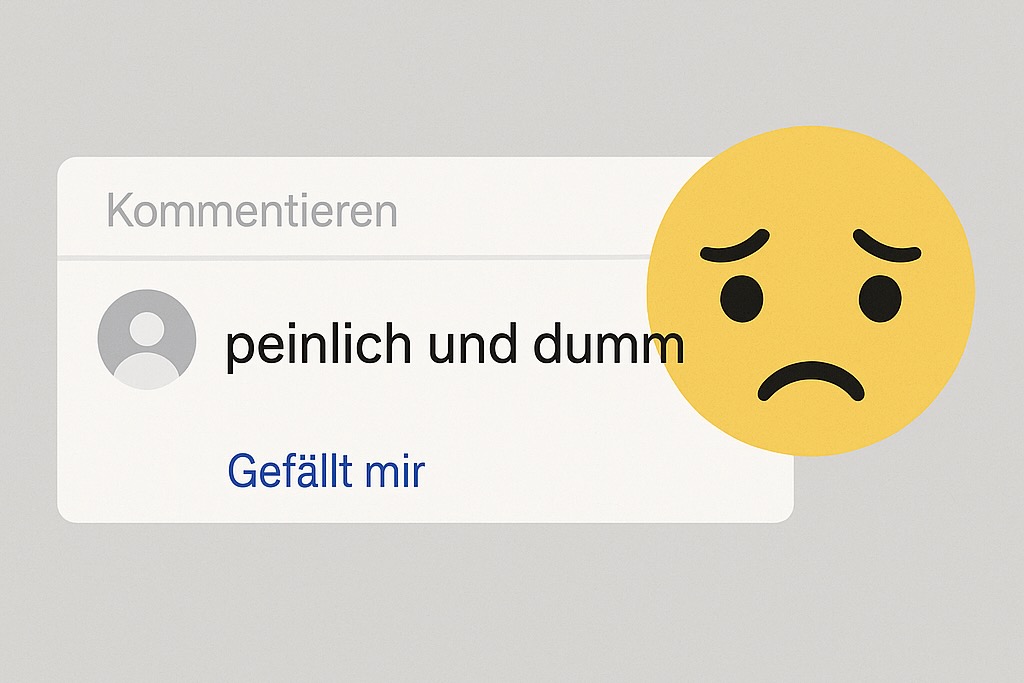

Stellungnahme des RBB auf Facebook. Post vom 10. März 2025

Die Reaktionen auf diese Stellungnahme war überwiegend negativ. Die Kommentatoren weisen darauf hin, dass sich die Mehrheit ärgert und sich eine Minderheit besser repräsentiert fühlt. Häufig kam auch die Frage, ob der RBB als öffentlich-rechtliches Medium eigentlich an die Vorgaben des Rechtschreibrats gebunden sind.

Mich ärgert, dass die öffentlich-rechtlichen Sender durch Gebühren finanziert werden, die jeder Haushalt zahlen muss. Dennoch wird die Meinung der Mehrheit ignoriert. Die Worte, die der RBB in seiner Erklärung wählte, sind irgendwo frech. Es ist ja schön, dass andere Meinungen respektiert werden. Aber reicht das aus? Sollte die Meinung des Geldgebers nicht Gesetz sein? In der Wirtschaft wäre es eines.

Das sagt der Rechtschreibrat

Der Rechtschreibrat lehnt es bislang ab, Gendersternchen und andere Zeichen in das offizielle Regelwerk aufzunehmen. Er erkennt an, dass Sternchen, Doppelpunkte oder Unterstriche in der Sprache vorkommen. Regulärer Teil der Rechtschreibung sind diese sprachlichen Mittel aber nicht. Im Jahre 2023 bekräftige der Rechtschreibrat seine Ablehnung. Dennoch gab er zu, dass sich Sprache immer im Wandel befindet und dass die Entwicklung weiter beobachtet wird.

Verbot von Genderzeichen in einigen Bundesländern

In einigen Bundesländern haben die Behörden in Bezug auf die Gendersprache Vorschriften erlassen. Dabei handelt es sich nicht um ein grundsätzliches Verbot des Genderns. Die Genderzeichen sind im Schriftverkehr an Schulen, Universitäten und in einigen Behörden untersagt.

Hier ist ein Überblick der Regelungen:

- Bayern: An Schulen, Hochschulen und Behörden ist die Schreibweise mit Genderzeichen nicht gestattet.

- Hessen: In Prüfungen an Schulen und im Abitur werden Schreibweisen mit Genderzeichen als Rechtschreibfehler gewertet.

- Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt: An Schulen gilt die Nutzung von Genderzeichen als Rechtschreibfehler

- Sachsen: Verbot von Genderzeichen in Schulen und Behörden

In allen anderen Bundesländern gibt es keine Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der Gendersprache.

Rheinwerk-Verlag: Die Gendersprache ist überpräsent

Ich lese gern die Fachbücher vom Rheinwerk-Verlag. Sie sind sehr gut aufbereitet und geben einen vielfältigen Einblick in die digitale Welt, in der ich arbeite. Doch der Verlag hält es wie der RBB: Die Meinung der Mehrheit der Bevölkerung wird missachtet, in jedem Buch der neueren Auflagen liest du ausschließlich Gendersprache. Mal mit Sternchen, mal mit Punkten, mal in der Langform. Auf eine einheitliche Schreibweise konnte sich der Verlag offenbar noch nicht festlegen.

Irritiert hat mich ein Ratgeber, in dem ausschließlich weibliche Leser angesprochen wurden. Nun bin ich eine Frau, das Thema betrifft Pinterest, eine Plattform, die zu 80 Prozent weibliche User hat. Doch ist es das Ziel der Gendersprache, die Männer gleich ganz auszuschließen? Selbstverständlich wurde dieses Werk von einer Frau geschrieben. Es liest sich ungewöhnlich.

In den Rezensionen auf Amazon werden die fachlich wirklich guten Bücher wegen der Gendersprache abgewertet. Doch das hindert den Verlag nicht daran, die Sprache weiter zu benutzen. Das neueste Werk aus dem Jahre 2025, das ich kürzlich gelesen habe, verwendet das Gendersternchen. Es wurde ebenfalls von einer Autorin verfasst.

Die Sache mit dem Partizip I

Das Partizip I ist eine Form in der deutschen Sprache, die Verwendung findet, wenn jemand in diesem Augenblick etwas tut. Ein Lehrender steht vor einer Klasse und unterrichtet. Studierende sitzen in der Universität oder in der Bibliothek und arbeitet an seinen Unterlagen. Der Mitwirkende steht auf einer Bühne und unterhält das Publikum.

Wir danken allen Mitwirkenden, die sich an den Aufräumarbeiten beteiligt haben.

Dieser Satz stammt aus einer Danksagung für Aufräumarbeiten nach einer öffentlichen Veranstaltung in unserer Kleinstadt. Er war am darauf folgenden Tag in der städtischen Gruppe auf Facebook zu lesen. Was ist daran falsch?

Die Besucher, die beim Aufräumen geholfen hatten, sind vermutlich am selben Abend noch nach Hause gegangen. Somit haben sie zum Zeitpunkt des Posts nicht mehr gearbeitet und waren demzufolge keine Mitwirkenden mehr.

Für mich hat das Partizip I einen klaren Platz in der deutschen Sprache. Durch mein Studium habe ich mich viel mit ihr beschäftigt und bin mit ihr vertraut. Für mich hört es sich falsch an.

Warum es in der Gendersprache seinen Platz gefunden hat

Im Gegensatz zu der Langform und zu den Gendersternchen ist das Partizip I leicht anzuwenden. Die Form ist gut lesbar und sie lässt sich ohne Pausen aussprechen. Außerdem findet sie in ihrem traditionellen Gebrauch kaum noch Verwendung.

Schreibend denke ich nach.

So spricht niemand mehr. Eher würde es heißen:

Während ich schreibe, denke ich nach.

Das Partizip I hat aufgrund des Sprachwandels seine Bedeutung verloren. Dennoch ist es für mich kein Grund, es in einem anderen – falschen – Kontext zu verwenden.

Bitte nehmen Sie Rücksicht auf die Rollstuhlfahrenden und halten Sie den Platz frei.

Diese Aufforderung habe ich in einem Regionalzug gelesen. Ich musste schmunzeln, weil ich mir vorstellte, wie die Rollstuhlfahrenden durch den Zug sausen. Es tut mir leid, aber ich kann mich damit nicht anfreunden. Nicht mit dem Partizip und nicht mit den Genderzeichen. Die Langform würde noch durchgehen. Doch die gibt unserer Sprache eine Würze, die nur schwer zu ertragen ist.

Traditionelle Sprache – meine Sprache

In meinen Texten nutze ich mit dem generischen Maskulinum die traditionelle Form der Sprache. Ich kann mich mit der Gendersprache nicht identifizieren. Ich möchte sie nicht lesen und nicht reproduzieren.

Nun bin ich Autorin und laufe Gefahr, dass sich nicht alle Leser durch meine Sprache einbezogen fühlen. Das tut mir leid, ich meine das ehrlich, und ich kann nur betonen und versichern, dass ich niemanden ausschließe, wenn ich einen Text verfasse. Doch ich liebe unsere Sprache, ich bin ihren Traditionen eng verbunden, und ich empfinde alle Varianten des Genderns unschön und holprig. Zudem bin ich eine Frau und habe mich noch nie ausgeschlossen gefühlt.

Während einer Fahrt im Regio unterhielten sich zwei junge Frauen über das Gendern. Eine sagte, dass sie es nicht besonders mag und dass sie oft nicht daran denkt, die Gendersprache zu benutzen. Ihre Gesprächspartnerin stimmte ihr zu. Dann sagte sie, dass wir die Sprache doch eigentlich berücksichtigen könnten, wenn wir anderen damit einen Gefallen tun. Das fand ich nachdankenswert.

Eine Frage der Generation und der Herkunft

Ob wir gendern oder nicht, hat mit vielen Einflüssen zu tun. Die Sprachwissenschaftlerin Luise F. Pusch ist Jahrgang 1944. Sie wuchs in der BRD auf und sie ist mit einer Frau verheiratet. In dieser Generation war das alles andere als üblich. Die Frauen kämpften nicht nur um Gleichberechtigung, sondern auch um die Anerkennung ihrer Lebensweise: Sie wollten arbeiten, bestimmen, ob sie ein Kind zur Welt bringen möchten, und sie wollten die gleichberechtigte gleichgeschlechtige Partnerschaft, die es erst seit den Nuller Jahren gibt. Ich kann verstehen, dass sich die Wissenschaftlerin gegen die männlich dominierte Sprache positionierte.

Ich bin in der DDR geboren und in einem Land aufgewachsen, in dem Frauen gleichberechtigt waren. Wir konnten einen Beruf erlernen, studieren und trotz Kindern arbeiten gehen. Diskussionen um eine Sprache, die uns benachteiligt, gab es nicht.

Die Defizite meines Heimatlandes sind hinlänglich bekannt und vielfach diskutiert worden. Frauen wurden gebraucht, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Die Kinder kamen früh in die Fremderziehung, um eine sozialistische Prägung zu bekommen. Das war das System, in das wir hineingeboren wurden und das meine Generation nur noch unter dem Einsatz des eigenen Lebens verlassen konnte. Dennoch gab es den Frauen Selbstständigkeit. Vielleicht ist das der Grund, warum ich mich mit dem Gendern schwer tue. Und warum ich nie das Gefühl hatte, vom generischen Maskulinum nicht angesprochen zu werden.

Häufig gestellte Fragen zum Gendern

Gendern bezeichnet sprachliche Formen, die alle Geschlechter einbeziehen sollen – etwa durch Gendersternchen (*), Doppelpunkte (:) oder Beidnennungen wie „Schülerinnen und Schüler“.

Laut Umfragen empfinden viele Menschen Genderzeichen als störend, künstlich oder ideologisch motiviert. Manche sehen darin einen Eingriff in die Sprache oder befürchten gesellschaftliche Spaltung.

In einigen Bundesländern wie Sachsen-Anhalt oder Sachsen ist das Gendern mit Sonderzeichen in Schulen und im offiziellen Schriftverkehr untersagt. Andere Länder empfehlen, sich an die amtliche Rechtschreibung zu halten.

Gendern meint das aktive Verwenden gendergerechter Formen im Text oder Gespräch. Gendersprache ist ein übergeordneter Begriff für alle sprachlichen Strategien zur Geschlechtergerechtigkeit.

Nein. In der privaten Kommunikation besteht keine Pflicht. In Schulen, Universitäten oder Behörden gelten je nach Bundesland unterschiedliche Regelungen, oft ohne klare Vorgaben.

ISSN 3053-674X

TS 2025-48