EU gegen vegane Wurst – warum das Verbot richtig ist

Die EU möchte die Bezeichnung „vegane Wurst“ verbieten: Diese Meldung erhitzte die Gemüter und sorgte gleichermaßen für Zustimmung und Kritik. Der Grund ist die Etymologie des Begriffs „Wurst“: Er wird mit den verzehrbaren Bestandteilen eines Tieres assoziiert. Diese Bedeutung ist so alt wie unsere Sprache. Es geht nicht um ein Verbot der Produkte: Sollte es zu einem mehrheitlichen Beschluss des Verbots kommen, müssen die Hersteller andere Bezeichnungen für ihre Produkte finden. Den Vorstoß machte Frankreich: Dort ist ein solches Verbot bereits in Kraft getreten. In Deutschland ist der Markt für vegane Produkte EU-weit am größten. Die Kritik ist laut. Es gibt aber auch Befürworter einer solchen Regelung. Dazu gehören Landwirtschaftsminister Aigner und meine Wenigkeit. Warum ich das Verbot richtig finde, liest du im Artikel.

Das Wichtigste in Kürze:

- Die EU plant ein Verbot der Bezeichnungen „Wurst“ und „Fleisch“ für vegane Ersatzprodukte

- In Frankreich gilt das Verbot seit 2024

- Der Agrarausschuss des Europaparlaments stimmte dem Antrag zu

- Die Zustimmung des Parlaments steht noch aus: Deutschland ist offen dafür

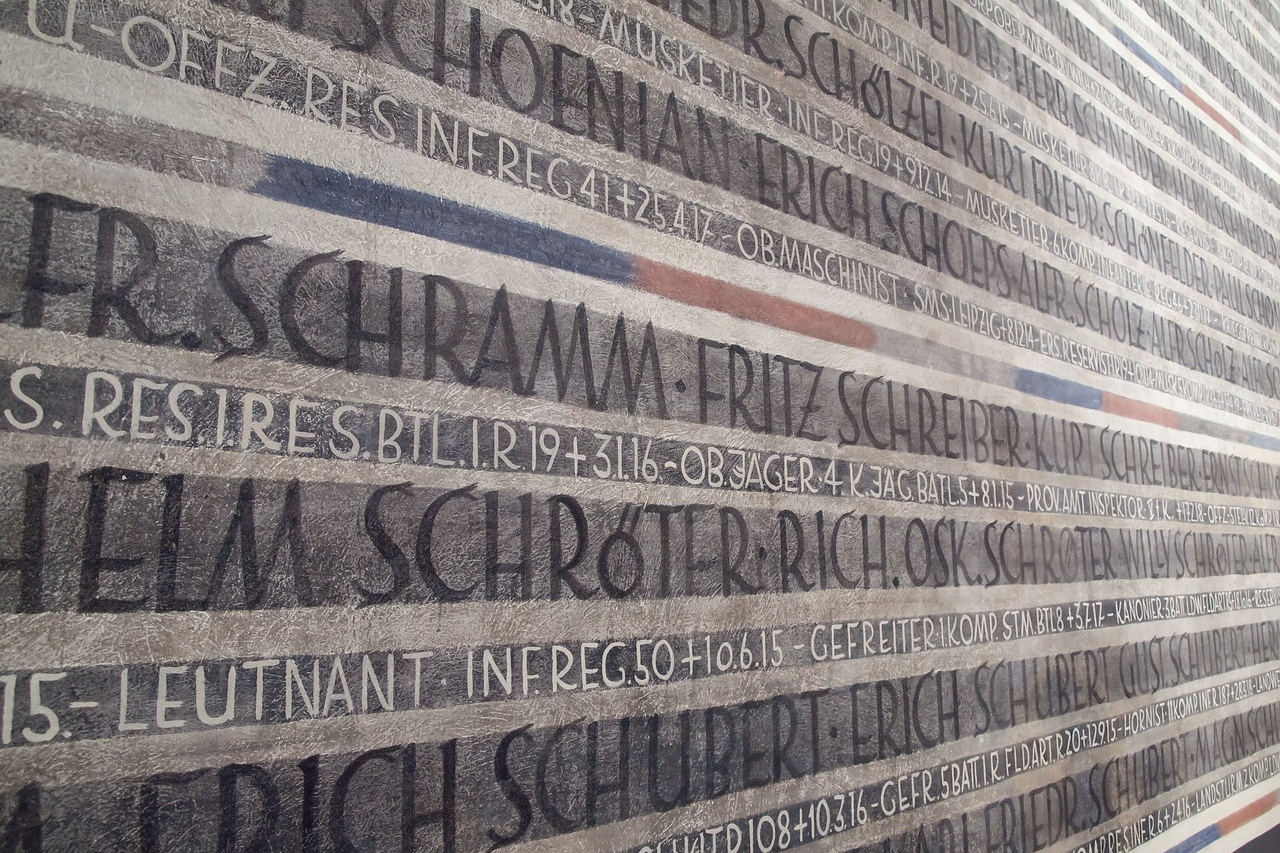

- Fleisch und Wurst muss „essbare Teile von Tier“ enthalten

Der Mensch und die Evolution

Wir Menschen sind fest mit unserer Evolution verbunden. Unsere frühen Vorfahren waren Allesfresser. Allerdings nahmen sie nicht jeden Tag Fleisch zu sich: Sie mussten es jagen und über dem Feuer zubereiten. Das war beschwerlich und galt als Festmahl: ein seltener Höhepunkt der Ernährung und eine willkommene Abwechslung zu Früchten, Beeren und Samen, von denen sich die Menschen überwiegend ernährten.

Mit der Sesshaftwerdung des Menschen wurden Tiere domestiziert, um das begehrte Fleisch häufiger genießen zu können. Doch auch in dieser Zeit mussten die Tiere selbst geschlachtet und zubereitet werden. Fleisch war etwas einfacher verfügbar, doch es blieb ein besonderes Gut, das nicht jeden Tag auf den Tisch kam. Noch im 20. Jahrhundert war der Sonntagsbraten eine köstliche Mahlzeit mit einem besonderen Status.

Mit der Industrialisierung kam die Massentierhaltung

Die Massentierhaltung begann im 19. Jahrhundert mit der Einrichtung von Großschlachthöfen in Europa und in den USA. Im Verlauf der Jahrhunderte ist sie derart ausgeufert, dass sich Protest regt. Viele Menschen wollen auf Fleisch verzichten, weil sie die Massentierhaltung nicht unterstützen möchten und auf das Tierwohl bedacht sind. Sie greifen zu veganen Ersatzprodukten, weil sie Fleisch und Wurst als schmackhaft empfinden. In Deutschland begann der Boom ab den Nuller Jahren. Doch vegane Produkte sind keine Erfindung des 21. Jahrhunderts: Es gab sie bereits in der Antike.

Vegane Wurst und Fleischprodukte – sie haben eine Geschichte

Fleischersatz war bereits seit der Antike bekannt. Die Massentierhaltung war damals nicht der Grund für den Verzicht, denn Tiere lebten bei ihren Bauern im Stall und durften raus ins Freie, bis sie für den Verzehr geschlachtet wurden. Sie waren sozusagen Mitglieder der Familie. Der frühe Fleischverzicht hatte religiöse Gründe.

Produkte wie Seitan und Tofu sind mehr als 1.000 Jahre alt. Es ist bekannt, dass sie in buddhistischen Klöstern zubereitet wurden. Im Mittelalter kannten die Menschen eine Fastenzeit. Gekocht wurde mit Getreide und Hülsenfrüchten.

„Künstliches“ Fleisch ab dem 19. Jahrhundert

Erste vegetarische Ernährungsgewohnheiten begannen sich im 19. Jahrhundert zu etablieren. Vorreiter waren Deutschland und England. Zu dieser Zeit kamen erste künstliche Fleischprodukte auf den Markt. Im Jahre 1911 stellte die erste deutsche Firma vegetarische Fleisch- und Wurstwaren her. Ich kann mich noch an die Sojawurst in der DDR erinnern. Sie schmeckte fürchterlich, wir blieben lieber beim Fleisch.

Ab den 1970er-Jahren begann sich die alternative Ernährung in der BRD und in anderen westlichen Ländern zu etablieren. Die Produkte gab es in Reformhäusern und Naturkostläden. Sie bedienten eine Nische.

Der Boom der Nuller Jahre

Das änderte sich ab den Nuller Jahren. Das Bewusstsein für den Klimaschutz, das Tierwohl und die Gesundheit entwickelte sich zu einem regelrechten Boom. Seit 2014 gibt es Produkte der Marke „Rügenwalder Mühle“. Das deutsche Unternehmen schaffte es, die Massen für vegane Ernährung zu begeistern.

FastFood Restaurants entwickelten Burger auf Pflanzenbasis, in den Restaurants wurden vegane und vegetarische Gerichte angeboten. Heute findest du in jedem Supermarkt und in vielen Discountern vegane Bratwürste, Leberwurst aus Erbsenpürre oder Käse, der mit Ersatzstoffen hergestellt wurde.

Der Blick in die Zukunft

Die Lebensmittelindustrie erwirtschaftet mit veganen Ersatzprodukten einen milliardenschweren Umsatz. In der Zukunft sollen Hybrid-Produkte auf dem Markt etabliert werden: Sie bestehen zu einem Teil aus Fleisch, zu einem anderen aus pflanzlichen Proteinen. Auch Fleisch aus dem 3D-Drucker ist in der Diskussion. Doch wie sollen diese Produkte heißen? Es ist ein Thema, das die Gemüter erhitzt.

Warum müssen Veganer Fleisch essen?

Persönlich stelle ich mir immer wieder die Frage, warum Veganer überhaupt Fleisch essen müssen. Eine Antwort, die mich zufrieden stellt, habe ich bislang noch nicht bekommen. Am plausibelsten ist noch die Aussage, dass Fleischprodukte einfach schmecken und dass man sich mit dem Kauf von veganen Alternativen ein Zeichen gegen das Tierleid setzen wolle.

Ich bin eher ein Typ mit klarer Kante: Ganz oder gar nicht. Möchte ich kein Fleisch essen, dann esse ich kein Fleisch. Und dann brauche ich nichts, was so aussieht, aber andere Inhaltsstoffe hat. Schon gar nicht solche, die chemische Zusätze und Aromen benötigen. Denn wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir uns eingestehen, dass es keine Pflanze gibt, die nach Hackfleisch riecht, geschweige denn, dass sie so schmeckt.

Ein Blick auf die Inhaltsstoffe

Ich habe mir die Homepage des Herstellers Rügenwalder Mühle angeschaut: Es ist das erfolgreiche Unternehmen, das den veganen Trend in Deutschland mitbegründet hat. Die Produkte sind teuer und sie sind hochwertig. Das Unternehmen wirbt damit, dass die Inhaltsstoffe reich an Eiweiß und ungesättigten Fettsäuren sind. Es werden keine Geschmacksverstärker verwendet.

Ein Blick auf die Inhaltsstoffe verrät viel Pflanzliches. Aber es gibt die Verdickungsmittel, die den Darm belasten und abführend wirken können. Sie heißen Carragen, Xanthan oder Methylcellulose. Wer sich für den Kauf von Produkten entscheidet, hinter denen nicht eine hochwertige Marke steht, nimmt vermutlich noch andere Inhaltsstoffe zu sich, die auf Dauer für die Gesundheit nicht förderlich sind. Doch leider wollen das einige Befürworter der fleischlosen Alternativen nicht wahrhaben. Schauen wir in die sozialen Netzwerke, ist der Ton sehr rau und nicht immer sehr niveauvoll.

Was für Chemie bitte? Gott, wie krank hier alles ist. Fresst doch Eure toten Viecher weiter.

Antwort einer Facebook-Userin zu einem Kommentar, der auf die Zusammensetzung der Nahrung hinweist.

Gibt die Natur nicht genug für eine abwechslungsreiche und gesunde Ernährung her? Ist es wirklich das überdurchschnittliche Verlangen nach Fleisch? Oder ist es einfach nur Bequemlichkeit? Aus einem bunten Mix aus verschiedenen Gemüsesorten und Obst können wir so viel Leckeres zaubern. Aber es kostet Zeit und Geld. Eine gesunde vegane Ernährung ist teuer und aufwendig herzustellen. Denn da wir nunmal „Allesfresser“ sind, benötigen wir Stoffe, die nur im Fleisch enthalten sind. Die veganen Ersatzprodukte können das nicht ausgleichen.

Es ist kein Fleisch, es ist ein Ersatz

Ich bin Germanistin und habe mich im Studium intensiv mit der Etymologie von Worten beschäftigt. Vielleicht bin ich deshalb so penibel: Fleisch und Wurst sind tierische Produkte. Und anstatt darüber zu diskutieren, ob man sie jetzt, nach zehn oder 20 Jahren umbenennt, sollten wir doch besser hinterfragen, warum sie überhaupt so benannt wurden. Die Frage, ob sich jemand selbst betrügt, der sich ein „veganes Schnitzel“ auf den Teller legt, geistert immer wieder in meinem Kopf herum.

Neue Produkte brauchen Namen, das steht außer Frage. Doch wir können doch nicht etwas umbenennen, was eine klare Herkunft hat. Frankreich, ein Land, das seine Sprache pflegt wie kein anderes, hat es vorgemacht: Seit 2014 müssen alle veganen Ersatzprodukte neue Namen bekommen. In meinem Artikel über die Eröffnung eines veganen Rewe-Supermarkts in Berlin habe ich den Weg Frankreichs bereits erwähnt und nicht für möglich gehalten, dass eine solche Regelung auch nach Deutschland kommen könnte. Jetzt sind die Weichen gestellt.

Das EU-Parlament bringt einen Antrag ein

Der Agrarausschuss der EU hat sich mit dem Thema beschäftigt. In Straßburg wurde debattiert: Der Antrag auf ein Verbot von Bezeichnungen wie „vegane Wurst“ oder „veganes Fleisch“ wurde mit einer Zweidrittelmehrheit angenommen. Initiator war Frankreich.

Die fleischbezogenen Bezeichnungen (…) sollen ausschließlich für die essbaren Teile von Tieren reserviert sein.

Zitat aus dem Antrag des EU-Agrarausschusses für ein Verbot der Bezeichnung „Wurst und Fleisch“ für Ersatzprodukte

In Deutschland gehen die Meinungen auseinander: Der Landwirtschaftsminister, ein Bayer, stellt sich hinter den Antrag,

Für mich persönlich ist ein Schnitzel aus Pute, Kalb oder Schwein.

Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU)

Die Organisation ProVeg, in der sich Veganer und Vegetarier zusammenfinden, vertritt eine andere Meinung.

Wollen Unternehmen und Verbraucher von den attraktiven neuen Möglichkeiten des Zukunftssektors profitieren, dann braucht es jetzt ein greifbares Bekenntnis der Politik.

Dr. Nina Wolff, Politik-Expertin bei Pro Veg

Wäre der Zukunftsmarkt gestört, wenn das Schnitzel wieder aus Kalb, Schwein oder Pute hergestellt wird? Warum drängt sich mir immer wieder die Frage auf, warum unbedingt Fleisch auf dem Teller landen muss? Wie wäre es denn mit einem „Veganen Mühlen Knusper Bleu“?

Reagiert Rügenwalder Mühle auf die Diskussion?

Auf der Homepage von „Rügenwalder Mühle“ werden die neuesten Produkte präsentiert. Kunden können ein „Veganes Mühlen Knusper Bleu“ ausprobieren. Auf dem Foto ist ein Schnitzel Cordon Bleu zu sehen. Doch die Bezeichnung taucht nicht mehr auf. Für andere Produkte gilt das – noch – nicht: Sie heißen immer noch „Typ Hackfleisch“ oder „Salami“.

Ich denke, dass sich die Unternehmen von sich aus umstellen und neue Bezeichnungen kreieren. Denn wenn das EU-Parlament mehrheitlich beschließt, dass die „vegane Wurst“ verboten werden soll, wird es Deadlines geben. Da ist es doch klug, wenn die Hersteller vorher schon reagieren.

Kann die Abstimmung Erfolg haben?

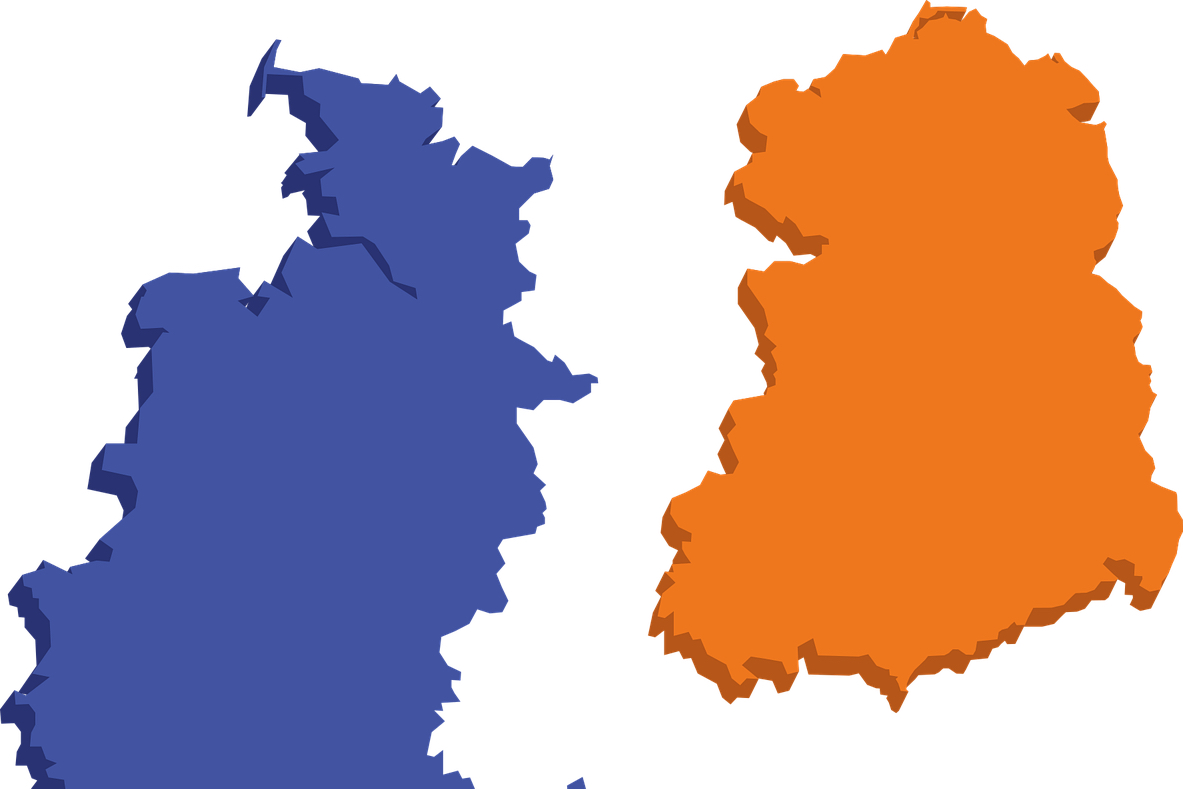

Ja, es besteht eine Aussicht auf Erfolg. Vegane Ersatzprodukte gibt es überall in Europa. Aber nirgendwo ist der Markt so groß wie in Deutschland. Und nirgendwo gibt es so viele Diskussionen. In den Freistaaten Bayern oder Thüringen denken die Menschen anders über den Fleischverzicht, als in NRW oder Niedersachsen. Wir, die wir im Osten der Republik aufgewachsen sind, können damit noch weniger anfangen. Unsere Ernährung in der DDR basierte auf vielen Fleisch- und Wurstgerichten.

Länder wie Polen und Frankreich haben viele traditionelle Gerichte, die aus Fleisch oder Fisch hergestellt werden. Gleiches gilt für Ungarn, das der EU ohnehin nicht so gewogen ist, und für die Länder im Mittelmeerraum. Mich erinnert die Diskussion an die Zeitumstellung, die an den Mehrheitsverhältnissen in Europa scheiterte, weil sie ein deutsches Problem ist. Ähnlich ist es jetzt: Deutschland hat den größten Markt in Europa und möchte ihn erhalten. Dabei sollte es den Kunden doch egal sein, wie das, was sie auf dem Teller liegen haben, genannt wird. Hauptsache, es schmeckt!

Das Verbot wäre richtig

Als ich im Jahre 2024 las, dass sich Frankreich für ein Verbot der Bezeichnungen entschieden hatte, wünschte ich mir, dass es bei uns auch eingeführt würde. Ich habe nichts gegen die Produkte. Jeder soll essen, was er mag. Aber meine Affinität zur Sprache lehnt sich dagegen auf. Was spricht dagegen, den Produkten andere Bezeichnungen zu geben? Geht die Angst um, dass die Kunden ein pflanzliches Schnitzel nicht mehr kaufen, wenn es anders heißt? Oder könnte es nicht mehr schmecken, weil der Bezug zum Fleisch verschwunden ist?

Es gab in der Vergangenheit einiges, was umbenannt wurde. Mir schmeckt die Paprikasauce nicht weniger gut, nur weil sie jetzt Paprikasauce heißt. Mein Gaumen mag sie, ich kaufe und genieße sie. Vielleicht ist auch das ein Grund, warum ich die harschen Diskussionen nicht verstehe. In jedem Fall werde ich die Entwicklung verfolgen. Lass uns gern in den Kommentaren oder auf Social Media diskutieren. Respektvoll und auf Augenhöhe!

ISSN 3053-674X