Wirtschaftsweise kritisieren Rentenpolitik – Theorie trifft Realität

Wirtschaftsweise kritisieren die Rentenpolitik und unterbreiten Vorschläge, wie die riesige Lücke des kommenden Jahrzehnts geschlossen werden könnte. Die Erhöhung des Renteneintrittsalters ist der einzige Ausweg aus der Krise. Die Mütterrente ist ein Steuergeschenk, sie kann weg. Und die Witwenrente könnte die Politik doch gleich ganz abschaffen. Eine Professorin wirft den Boomern vor, dass sie zu wenig Kinder bekommen haben. Als Strafe dafür sollen sie „armen“ Rentnern etwas von ihrem erarbeiteten Ruhegeld abgeben. Hier trifft die Theorie des Hörsaals auf eine Lebensrealität, die den Professoren fremd ist. Warum haben sie sich so weit von der Mitte der Gesellschaft entfernt und was hat ihre eigene Biografie damit zu tun? Im Artikel suche ich nach Antworten.

Die Meinung der Wirtschaftsweisen zur aktuellen Rentenpolitik

Die Diskussion um die Zukunft unserer Rente ist in vollem Gange: In den nächsten zehn Jahren scheiden etwa 16 Millionen Menschen aus dem Arbeitsleben aus. Es ist die Generation der sogenannten Boomer: Sie wurden zwischen 1946 und 1964 geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg bekamen Frauen in beiden Teilen Deutschlands gern Kinder. Dies gab der Generation ihren Namen. Babyboomer. Die hohe Geburtenrate in dieser Zeit hatte Gründe: Die dunklen Jahre waren vorbei, die Wirtschaft kam wieder in Schwung. Junge Menschen sahen in ihrem Leben eine Perspektive, die Familie hatte einen hohen Stellenwert. Die Geburtenrate lag zu dieser Zeit bei bis zu 2,5 Kindern pro Frau.

Seit den 1970er-Jahren nimmt die Geburtenrate zunehmend ab. Gründe dafür sind die Pille, aber auch der Wunsch nach mehr Selbstbestimmung der Frau. Es stand nicht mehr nur eine Familie mit mehreren Kindern im Mittelpunkt: Frauen wollten einen eigenen Beruf und eine eigene Karriere. Bis in das aktuelle Jahrzehnt sank die Geburtenrate auf 1,35 Kinder pro Frau.

Demographischer Wandel vs. Generationenvertrag

Es ist eingetreten, was seit den 1970er-Jahren als „demographischer Wandel“ prophezeit wird: Es werden weniger Kinder geboren, somit gibt es nicht mehr so viele junge Menschen, die in das Rentensystem einzahlen können. Die Anzahl der Senioren steigt aufgrund der hohen Geburtenrate ihrer Generation. Die bessere medizinische Versorgung lässt die Lebenserwartung steigen. Das ist eigentlich ein positiver Aspekt. Doch wer lange lebt, bezieht lange Rente. Diese wird von der jungen Generation bezahlt, weil unser Rentensystem umlagenfinanziert ist.

Ein Generationenvertrag kann nur funktionieren, wenn es mehr Beitragszahler als Senioren gibt. Insofern haben die Wirtschaftsweisen recht: Es muss Änderungen geben. Doch alle Vorschläge gehen zu Lasten derjenigen, die ihr Leben lang gearbeitet und in die Rentenkassen eingezahlt haben. Nun sollen sie noch länger arbeiten. Alternative: Sie verzichten auf Leistungen oder geben sie freiwillig ab.

Steuerfinanzierte Leistungen sollen wegfallen. Aber das trifft natürlich nicht die Professoren selbst: Ihre eigene Pension, für die sie aufgrund ihrer Verbeamtung keinen Cent in die Kasse eingezahlt haben, tasten sie nicht an. Sie sprechen auch nicht von der Kürzung von Leistungen der Bürgergeldempfänger oder der Migranten, der niemals hier gearbeitet haben. Es wird die Mütter treffen, die Kinder geboren und den Generationenvertrag stabilisiert haben. Und es trifft jene, die 40, 45 oder 50 Jahre gearbeitet und Rentenbeiträge gezahlt haben.

Es gibt wenig Bezug, zum Leben des „kleinen Mannes“

Wirtschaftsweise haben eine akademische Karriere eingeschlagen. Sie arbeiten mit ihrem Geist: Es ist viel Schreibtischarbeit, sie müssen lesen, Vorträge halten, Seminare und Vorlesungen geben. Sie publizieren, führen den Vorsitz in Gremien und Institutionen und leisten an ihrer Uni wissenschaftliche Forschungsarbeit. Für ihre Tätigkeit genießen sie die Vorteile der Verbeamtung bei gleichzeitig hohem Verdienst. Sie werden 71 Prozent ihrer Bezüge als Pension bekommen, ohne jemals in die Rentenkasse eingezahlt zu haben. Der Arbeitnehmer, der diese Pensionen finanziert, bekommt nur 48 Prozent seines letzten Verdienstes als Rente. Und das auch nur bis 2031.

Ein Bekannter von uns bekleidete eine Position in der Landesregierung. Sein Gehalt belief sich auf etwa 12.000 EUR monatlich. Seine Pension beträgt knapp 7.000 EUR monatlich. Die Gattin war nie berufstätig, er profitierte von der Steuerklasse III und sparte mehrere tausend Euro Steuern im Jahr. Sollte er früh versterben, bezieht seine Gattin eine Witwenrente von etwa 3.000 EUR monatlich. Das sind alles Bruttowerte. Für einen Arbeitnehmer mit Durchschnittsverdienst sind sie unerreichbar. Was viele nicht wissen: Die Gattin zahlt von ihrer hohen Witwenrente keine Beiträge zur Krankenversicherung. Da sie während ihrer Ehe familienversichert war, bleibt sie auch im Alter kostenfrei weiter versichert.

Diese Zahlen sind auf die Wirtschaftsweisen anwendbar, weil sie als C4-Professoren an den Universitäten ihr Gehalt selbst aushandeln. Bei hochrangigen Wissenschaftlern erreicht es häufig den fünfstelligen Bereich. Monatlich!

Geht der Wirtschaftsweise vorzeitig in den Ruhestand, kann er Abschläge von bis zu 14 Prozent verschmerzen: Die Bezüge werden trotzdem ausreichen. Er kann aber auch länger arbeiten: Der Geist am Schreibtisch kann altersbedingte Einschränkungen gut kompensieren. Dem Handwerker, dem Industriearbeiter, der Pflegekraft oder der Krankenschwester fällt es häufig schon schwer, bis 67 Jahre durchzuhalten. Die Abschläge sind bei einem Rentenniveau von 48 Prozent und einem Durchschnittslohn schmerzhafter, als bei einer hohen Beamtenbesoldung.

Die Kritik richtet sich gegen den Rentenbezieher

Die Kritik der Wirtschaftsweisen bezieht sich nicht auf das Rentenniveau, das bei mageren 48 Prozent angesiedelt ist, während sie selbst 71 Prozent beziehen. Es ist weltfremd, weil es viele Senioren nötigt, während des Ruhestandes einer Beschäftigung nachzugehen.

Die Kritik der Professoren bezieht sich auch nicht darauf, dass künftige Generationen ihre Rente voll besteuern müssen, obwohl sie ihr ganzes Arbeitsleben lang Einkommenssteuern gezahlt haben. Sie stören sich auch nicht daran, dass viele Ruheständler Grundsicherung beziehen, weil die Rente nach einem langen Arbeitsleben nicht für die Lebenshaltungskosten ausreicht. Das wären realistische Kritikpunkte an der aktuellen Rentenpolitik. Doch mit dieser gehen die Wirtschaftsweisen konform: Sie beteiligen sich an der Diskussion zur Rente mit 70, die von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche angestoßen wurde. Und sie stimmen den Plänen zu, die jene betreffen, die wenig verdienen und oft in schweren Berufen arbeiten. Wer einen hohen Verdienst hat, kann vorzeitig mit Abschlägen von bis zu 14,4 Prozent in Rente gehen.

Bitte schaut nach unten, in die reale Arbeitswelt

Einhellig sind die Professoren der Meinung, dass es gar nicht anders geht. Warum ist Theorie aus der Hochschule von der Realität der Arbeitswelt so weit entfernt? Mich irritieren diese Aussagen der hochrangigen Wirtschaftselite. Warum machen sie sich nicht die Mühe und schauen herab, auf das Arbeitsleben des Durchschnittsbürgers?

Nicht jeder kann und möchte nach dem Abitur studieren. Wer ein Studium abschließt, schlägt nicht automatisch die Laufbahn eines Professors ein. Es handelt sich um eine Berufung, die einen ganz speziellen Lebenslauf erfordert. Diese Berufung kann nicht jeder erfüllen. Außerdem muss es Menschen geben, die einfache Arbeiten verrichten. Wären wir alle an der Hochschule angestellt, würde das gesamte System zusammenbrechen. Außerdem gäbe es niemanden mehr, der in die Rentenkasse einzahlt.

Ich habe studiert und weiß, dass Hochschullehrer keinesfalls fürs Nichtstun bezahlt werden. Sie haben sich ein privilegiertes Leben mit besonderen wissenschaftlichen Leistungen erarbeitet. Sie sollten dieses Privileg bei ihren Aussagen aber berücksichtigen. Bei einem Herrn Raffelhüschen, bei einer Frau Grimm und einigen anderen namhaften Wissenschaftlern vermisse ich das.

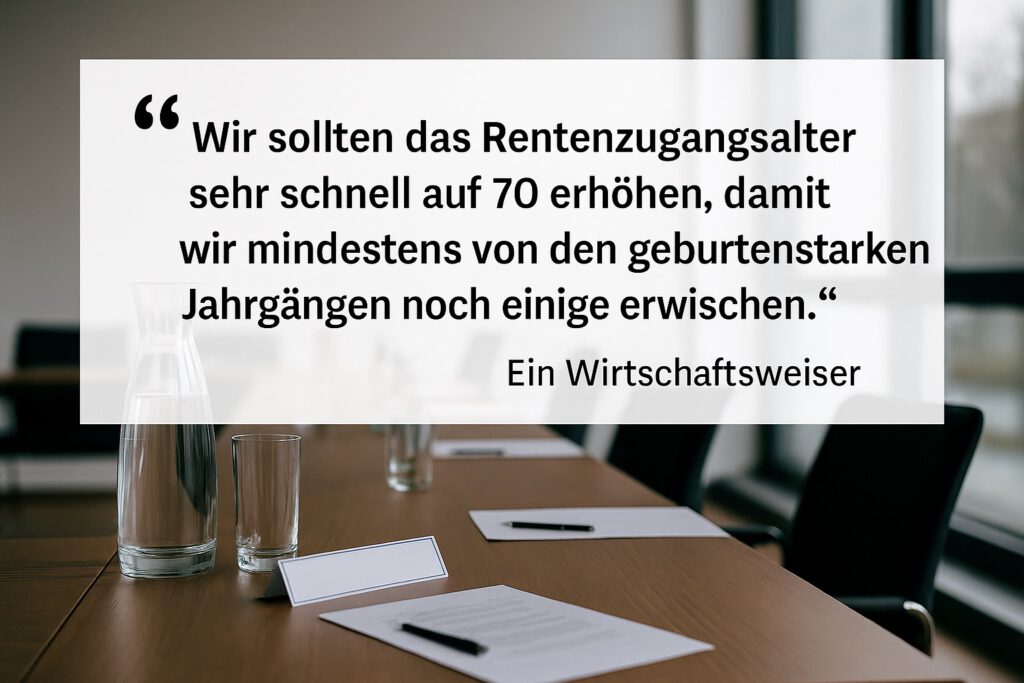

Bernd Raffelhüschen: Erhöhung des Rentenalters auf 70 Jahre

Wir sollten das Rentenzugangsalter sehr schnell auf 70 erhöhen, damit wir mindestens von den geburtenstarken Jahrgängen noch einige erwischen … Das Problem ist, dass wir sehr, sehr viele Rentner bekommen werden und wir uns nicht trauen, diesen Rentnern zu sagen, dass sie länger arbeiten müssten … Wir müssen jetzt beschließen, dass wir bis 2030 auf 69 Jahre gehen, das würde der Rentenversicherung wirklich eine Entlastung bringen.

Professor Bernd Raffelhüschen (Universität Freiburg) am 22. 7.2025 gegenüber der Augsburger Allgemeinen

Setzt sich die Idee des Herrn Raffelhüschen durch, wären alle folgenden Generationen von einer weiteren Rentenkürzung betroffen. Inklusive meiner Altersklasse. Es hat mit Gleichstellung nichts mehr zu tun, dass Menschen, die fünfzehn Jahre älter sind als wir, mit 63 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen konnten, während wir dann bis 69 Jahre arbeiten müssten. Stand jetzt arbeiten wir zwei Jahre länger. Und diese verlängerte Lebensarbeitszeit ist doch irgendwo nicht gerecht. Weil wir in Bezug auf die Belastung kein anderes Leben hatten, als jemand, der zwischen 1949 und 1953 geboren wurde.

Unverschämt finde ich, dass Herr Raffelhüschen noch „einige erwischen“ möchte. Allein dieser Ausdruck ist an Arroganz und Ignoranz gar nicht mehr zu überbieten. Meinen Mann würde es erwischen. Er müsste dann 53 Jahre arbeiten. Davon 50 Jahre im Vierschichtsystem: Wenn er seine Lebenserwartung von 78,4 Jahren erfüllt, hätte er nichtmal zehn Jahre Rente bezogen. Wie kann ein Wirtschaftswissenschaftler so etwas von sich geben?

Ein Leben lang Wissenschaftler

Bernd Raffelhüschen hat nach dem Abitur Volkswirtschaftslehre studiert und danach eine typische wissenschaftliche Karriere angestrebt. Durch seinen Sitz in verschiedenen Aufsichtsräten verdient er zusätzliches Geld. Aus seiner Biografie geht nicht hervor, dass er jemals einer einfachen Tätigkeit nachging und so außerhalb seiner Bücher einen Blick auf die Volkswirtschaft bekam. Die Theorie der Lehre unterscheidet sich maßgeblich von der Praxis: Hätte er ein Jahr in dem Industriebetrieb meines Mannes gearbeitet, würde er diese Menschen schützen, anstatt sie „erwischen zu wollen“.

Seine Gattin Claudia ist Politikerin. Auch sie hat nach dem Abitur ein Studium absolviert und dann am Schreibtisch gearbeitet, bevor sie in die Politik ging. Beide haben drei erwachsene Kinder. Beruf und Kindererziehung lassen sich in der Wissenschaft sehr viel besser vereinbaren, als im Krankenhaus oder in einem Industriebetrieb. Aber woher soll ein Wissenschaftler das wissen, wenn ihm der Blick auf die Arbeitswelt des Durchschnittsbürgers fehlt?

Wirtschaftsweise Veronika Grimm stört sich an der Mütterrente

Veronika Grimm ist Wirtschaftswissenschaftlerin und Professorin der Uni Nürnberg. Sie möchte die Rente an die Lebenserwartung koppeln. Dabei geht sie in ihren Gedanken etwas langsamer vor, als ihr Kollege Raffelhüschen, aber im Grunde fordert sie das Gleiche wie auch Wirtschaftsministerin Reiche, die im Übrigen ebenso niemals einer einfachen Beschäftigung nachgegangen ist.

Wir kommen langfristig nicht drumherum, das gesetzliche Rentenalter an die fernere Lebenserwartung zu koppeln und ab 2031 langsam über 67 Jahre hinaus weiter anzuheben.

Wirtschaftswissenschaftlerin Veronika Grimm zur „Rheinischen Post“

In einem anderen Statement geht Frau Grimm noch einen Schritt weiter: Sie kritisiert die Mehrausgaben bei der Mütterrente. Selbst hat sie drei Kinder, aber durch ihre Karriere in der Wissenschaft ist sie im Rentenalter gut versorgt. Sie benötigt die Anpassung der Mütterrente nicht, für die sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder in den Koalitionsverhandlungen stark gemacht hat. Vielleicht spricht sie deshalb von einem „Steuergeschenk“, dass sich der Staat nicht leisten könne und das abgeschafft gehört.

Ich habe zwei Kinder vor 1992 geboren. Wenn ich das Rentenalter erreiche und die Politik nicht auf Frau Grimm hört, bekomme ich im Monat 40 EUR brutto mehr. Davon muss ich meine Krankenversicherung, die Pflegeversicherung und gegebenenfalls Einkommenssteuern zahlen. Ich habe vier Rentenzahler erzogen und frage mich, ob sich Frau Grimm nicht schämt. Warum die Diskussionen um die Mütterrente in meinen Augen ungerecht sind, werde ich in einem anderen Artikel besprechen.

Ein Leben lang Wissenschaftlerin

Der Lebenslauf von Frau Grimm ähnelt dem des Herrn Raffelhüschen: Abitur, Studium, Promotion, Habilitation, wissenschaftliche Mitarbeit, Ruf auf eine Professur, Aufsicht über verschiedene Ämter. Was ihr Ehemann beruflich macht, ist offiziell nicht bekannt. Vermutlich wird er weder Industriearbeiter noch Krankenpfleger im Dreischichtsystem sein,

Auch hier stelle ich mir die Frage, warum diese „weisen“ Menschen so weit von der Lebensrealität entfernt sind. Zumal sie sich ihre Pensionen vom „kleinen Mann“ bezahlen lassen. Die 20 EUR Mütterrente pro Kind werden an den Pranger gestellt. Was Frau Grimm einmal an Bezügen bekommt, siehst du am Beispiel meines Nachbarn. Sie könnte ja vorschlagen, dass Beamte in die Rentenkasse einzahlen! Stattdessen missgönnt sie den älteren Müttern die 20 EUR pro Kind. In meinen Augen steht Frau Grimm stellvertretend für die Dekadenz und die völlig fehlgeleitete Politik dieses Landes!

Die Boomer haben nicht genug Kinder bekommen

Diese interessante Aussage kommt von der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer. Sie ist Professorin an der Uni München und hat selbst drei Kinder. Ihr Mann hat als Wissenschaftler ebenfalls eine Professur inne. Familie Schnitzer wird im Alter ebenfalls eine hohe vierstellige Pension beziehen. Pro Kopf, versteht sich. Sie reicht trotz Kindererziehung für einen komfortablen Lebensstandard im Alter aus.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Auch im Lebenslauf von Frau Schnitzer ist keine grundlegende berufliche Tätigkeit zu finden: Es ist die dritte vollwissenschaftliche Karriere, die du im Wikipedia oder auf den Seiten der Universitäten nachlesen kannst. Wissenschaftler haben nicht nur in Bezug auf die Gehälter und die Pensionen Vorteile: In Studium und Lehre können Mütter Arbeit und Kindererziehung wunderbar miteinander vereinbaren.

Bei meinem Mann und mir sah das ein bisschen anders aus: Wenn ich in meinem ersten Beruf geblieben wäre, hätten wir beide im Schichtdienst gearbeitet. Für meine lange Auszeit zugunsten unserer Kinder haben wir uns entschieden, weil wir es einfach schön fanden, dass unsere Vier mit ihrer Mama eine Bezugsperson haben, wenn ihr Papa schon so unregelmäßig zu Hause ist. Außerdem konnten wir unser Leben mit seinem Gehalt gut finanzieren, da wir zu sehr günstigen Konditionen in einem Eigenheim leben. Da waren wir privilegiert, und das haben wir immer geschätzt. Den Wirtschaftsweisen fehlt hingegen jegliche Demut: Sie fordern, ohne zu erkennen, dass sie selbst ein privilegiertes Leben führen.

Wir hätten ohne das Privileg des günstigen Wohnens in einem eigenen Haus keine vier Kinder bekommen. Für diesen Satz entschuldige ich mich bei meinen beiden Jüngsten. Aber es braucht eine größere Wohnung, ein größeres Auto und ständiges Organisieren, wenn beide in Vollzeit arbeiten. Die Kinder sind auf eine Fremdbetreuung angewiesen. Dass Mütter sich das nicht drei- oder viermal antun möchten, verstehe ich vollkommen. Die Forderung der Frau Schnitzer ist weltfremd und realitätsfern.

Die Umverteilung der Renten

Den Vorwurf, dass die Boomer nicht genug Kinder bekommen hätten, koppelt Frau Schnitzer an die Forderung eines Boomer-Solis: Wer eine gute Rente bekommt, soll denjenigen davon etwas abgeben, die nur eine kleine Rente beziehen. Ich könnte jetzt in meinem Berliner Jargon fragen: Geht’s noch?

Frau Schnitzer gehört der Boomer-Generation an. Sie wird in der Lage sein, von ihrer üppigen Pension einen Teil abzugeben. Für ein privilegiertes Leben reicht es dennoch.

Vermutlich würde es auch die Durchschnittsrenten treffen. Eine solche würde mein Mann nach 45 Arbeitsjahren beziehen. Davon ernährt er uns beide, denn Frauen, die Kinder erziehen, bekommen keine eigene Rente, die zum Leben reicht. Dass wir von den 48 Prozent, die vom einstigen Gehalt bleiben, noch etwas abgeben müssen, steht nicht auf unserem Lebensplan. Und wohl auch nicht auf dem der vielen anderen Menschen, die es betreffen würde.

Die Witwenrente soll wegfallen

Die Witwenrente ist eine Leistung der Rentenkasse, die der Sicherung des Auskommens des überlebenden Ehepartners dienen soll. Sie stammt, ebenso wie der Generationenvertrag, aus der Regierungszeit von Konrad Adenauer.

Unter Anreizaspekten wäre es gut, wenn die Witwenrente wegfällt. Frauen können heute für sich selbst sorgen.

Martin Werding. Professor für Sozialökonomie und öffentliche Finanzen an der Uni Bonn und Wirtschaftsweiser

Immerhin fügt Herr Werding seiner Aussage hinzu, dass solche Reformen „viel Vorlauf“ benötigen, damit sich „die Menschen darauf einstellen können“. Als Mutter, die sich selbst um ihre Kinder gekümmert hat, bedanke ich mich ausdrücklich bei dem Herrn Wirtschaftsweisen, dass er seine Forderung nicht mit den aus der Wendezeit berühmten geflügelten Worten „am besten unverzüglich, sofort“ untermauert. Denn der Wegfall der Witwenrente würde mir meine Lebensgrundlage nehmen, sollte meinem Mann und mir kein gemeinsamer Weg in ein hohes Lebensalter vergönnt sein.

Ja, Frauen können heute für sich selbst sorgen. Doch wenn wir das von ihnen verlangen, möge man ihnen geringe Geburtenrate von 1,35 Kindern doch bitte nicht übel nehmen. Nicht jede Frau hat die Kraft und die Lust, neben ihrem Vollzeitjob, oftmals im Schichtsystem, zwei, drei oder vier Kinder der Fremderziehung zu übergeben und nach Feierabend Schulaufgaben zu machen, Wäscheberge abzuarbeiten und Abendessen zu kochen. Ja, die Männer helfen mit. Doch auch sie gehen einem Vollzeitjob nach. Ist das ein erstrebenswertes Leben, oder konzentriert man sich dann doch eher auf die Karriere und verzichtet auf Kinder?

Wer das eine will, muss das andere mögen. Das sagte meine Omi oft zu mir. An diesen alten Sprichwörtern ist etwas Wahres dran. Wer möchte, dass alle Frauen Vollzeit arbeiten und selbst für sich sorgen, kann keinen hohen Kindersegen erwarten und muss die Rentenkasse auf anderen Wegen füllen. Vermutlich ist es überflüssig zu erwähnen, dass wir ein kinderfeindliches Land sind, dass die Bedürfnisse von Eltern weder kennt noch unterstützt.

Die Fragen des kleinen Mannes

Die Diskussionen rund um die aktuelle Rentenpolitik sind sehr lebhaft. In den sozialen Netzwerken, aber auch in Befragungen im Rahmen der Meinungsforschung gehen die Ansichten oft in eine ganz andere Richtung. Drei Fragen hat der „Bürger“, der kleine Mann, der lange gearbeitet hat, eine kleine Rente bezieht und den Blick der Wirtschaftsweisen und und die Diskussionen nicht versteht. Oder auch nicht verstehen will. Drei Aussagen sind so oder ähnlich besonders häufig zu lesen.

- Wenn wir nicht das ganze Geld in der Welt verschenken würden, wären die Kassen nicht leer

- Wer nie etwas eingezahlt hat, der soll auch nichts bekommen

- Wie wäre es, wenn die Beamten auch in die Rentenkasse einzahlen?

Nur der letzte Punkt hat die Politik erreicht. Es werden Forderungen laut, dass Beamte länger arbeiten oder selbst in die Rentenkassen einzahlen sollen. Dass wir Millionen Menschen versorgen, die zu uns gekommen sind oder die in ihrem Leben nicht viel oder gar nicht gearbeitet haben, belastet die Sozialkassen enorm. Und obwohl es Gedanken gibt, die Migration zu begrenzen, steigt die Zahl derjenigen, die in Deutschland Schutz suchen, weiter an. Und mit ihren wachsen die Kosten. Warum schweigen hochrangige Wirtschaftsexperten zu diesen Themen und fordern Einsparungen ausschließlich beim arbeitenden Bürger ein? Es ist nicht verständlich.

Weltfremde Professoren unterstützen bürgerfeindliche Politik

Welches Fazit ist zu ziehen, wenn wir die Aussagen der Wirtschaftsweisen mit ihren Biografien in Verbindung bringen und auf das Leben des Durchschnittsbürgers beziehen? Sie sind ebenso weltfremd wie unsere Politik. Dass wir „die ganze Welt“ versorgen und beim eigenen Bürger sparen, ist kein Slogan aus der rechten Ecke. Menschen, die diese Meinung vertreten, tragen auch keinen Aluhut. Sie schauen Nachrichten, lesen News und sie wundern sich, wie viele Milliarden übrig sind, für Kriege, für Entwicklungshilfe und für die Migration. Nur die Rentenkassen bekommen nicht das, was sie benötigen. Das Gesundheitswesen, die Schulen, die Förderung von Inklusionskindern, die Pflege: Es ist kein Geld da.

Wer diese Politik und diese Aussagen als weltfremd und bürgerfeindlich bezeichnet, sollte endlich ernst genommen werden. Dass dies eintrifft, ist unwahrscheinlich. Aber dann wäre es gut, wenn sich Politik und Wissenschaft nicht mehr über den Wählerzuwachs der Randparteien wundern. Was soll der Bürger denn tun, um die „demokratischen Parteien der Mitte“ für ihre Politik abzustrafen? Erhört wird er leider nicht. Weder von der Politik, noch von ihren Helfern. Den Wirtschaftsweisen.

ISSN 3053-674X