Elektronische Patientenakte: Alles, was du wissen musst

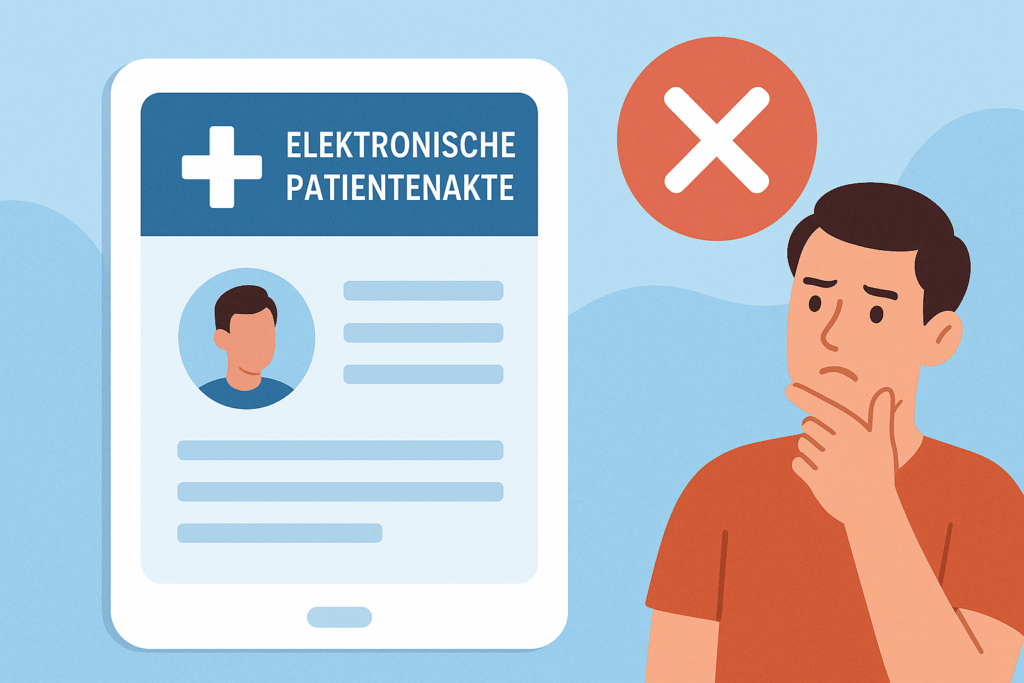

Die elektronische Patientenakte ist da: Sie ist am 29. April 2025 bundesweit gestartet. Bis zum 1. Oktober 2025 zieht sie verpflichtend in unser Gesundheitssystem ein. Sie richtet sich an gesetzlich versichterte Patienten, die nicht aktiv widersprochen haben. Die Verunsicherung ist groß, Mythen rund um das System geistern durch die sozialen Netzwerke. So könnte der Zahnarzt vor der Behandlung ja erst einmal nachschauen, wie viele Schwangerschaftsabbrüche die Frau vorgenommen hat. Macht uns die elektronische Gesundheitsakte zum gläsernen Patienten? Welche Vorteile bringt dir die ePA, gibt es Nachteile und was musst du tun, um einen Einblick zu bekommen? Ist ein Widerspruch möglich und was sind die Konsequenzen? In diesem Ratgeber erfährst du mehr.

Das Wichtigste in Kürze:

- Die Einführung der elektronische Patientenakte für gesetzlich versicherte Patienten erfolgt bis zum 1. Oktober 2025 verpflichtend für alle Arztpraxen.

- Alle Gesundheitsdaten werden an einem Ort gesammelt und für jede Behandlung zugänglich gemacht.

- Du hast jederzeit Zugriff auf deine Werte oder deine Medikation

- Eine einfachere und zielgerichtetere Behandlung ist das Ziel der ePA

- Der Abruf der Daten ist über eine App der Krankenkasse möglich.

- Du kannst der Nutzung der Akte widersprechen. In diesem Fall werden deine Daten gelöscht.

- Ein Widerspruch gegen einzelne Daten ist ebenfalls möglich

Die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA)

Der Begriff der elektronischen Patientenakte ist schon längere Zeit bekannt: Nach einer Planungszeit von stattlichen 20 Jahren verabschiedete der Bundestag im Dezember 2023 das Gesetz über die „ePA für alle“. Dass es Deutschland etwas länger dauert, ist eher Gewohnheit als Ausnahme: Weil Digitalisierung hierzulande vorbereitet werden muss, konnte ein Modellversuch erst nach mehr als einem Jahr starten.

Am 15. Januar 2025 wurde die elektronische Patientenakte in mehreren Modellregionen eingeführt, unter anderem in Hamburg und in NRW. Bis zum Februar des Jahres bekamen alle Patienten von den Krankenkassen eine ePA zur Verfügung gestellt, wenn sie dieser Bereitstellung nicht widersprochen haben. Am 29. April folgte die bundesweite Einführung. Sie ist freiwillig. Bis zum 1. Oktober 2025 haben Praxen und Krankenhäuser Zeit, ihre Systeme entsprechend anzupassen.

Schwierigkeiten beim Start

In der Fachzeitschrift „Deutsches Ärzteblatt“ zeigen Mediziner aus Hessen die Schwachstellen der elektronischen Patientenakte auf. So fehlen in vielen deutschen Arztpraxen die Voraussetzungen für die Einführung der ePA, weil die Software nicht kompatibel ist. Kritisiert wird auch das patientengeführte System und die Tatsache, dass die Handhabung vor allem für die Menschen, die es dringend benötigen, zu kompliziert ist. Es gäbe keine Suchfunktion, einzelne Daten lägen nur als Pdf vor, die irgendjemand hochlädt, und die Freigabe der Daten könne auch nicht systemübergreifend erfolgen.

Vom Bundesgesundheitsministerium sei die ePA „wie ein iPhone 16“ beworben worden“, sagte der Vorsitzende des Hausärzteverbands, Christian Sommerbrodt. Erwartet habe man ein Nokia und was man bekommen habe, sei „ein Telefon mit Wählscheibe … Gerade für die Patientengruppen, für die es am wichtigsten wäre – ältere, schwer kranke Menschen – sei das alles zu kompliziert. „Die versuchen es und geben dann schnell frustriert auf.

Deutsches Ärzteblatt: Hessische Ärzte bewerten Start der elektronischen Patientenakte als „niederschmetternd“. Abgerufen am 14. Mai 2025

Im Grunde bewertet der Verband die elektronische Patientenakte als sehr gute Sache. Doch Deutschland bekommt es nicht hin, mit der Digitalisierung. Und dann gibt es noch den Datenschutz, der nicht nur Ärzten, sondern Patienten Sorgen bereitet. Sind die sensiblen Informationen auch wirklich sicher?

Ein Datenleck sorgt für Unsicherheit

Viele Patienten sind in Bezug auf die elektronische Patientenakte verunsichert. Und prompt gab es zum Start Schwierigkeiten mit der Sicherheit der Daten: Der Chaos Computer Club schaffte es in der Theorie, die ePA eines Patienten ohne sein Wissen zu öffnen. Ein anderer Hacker schaffte es, mit einem Brief an die Krankenkasse Barmer die Löschung einer ePA auszulösen, was er dann durch die Aufdeckung der Schwachstelle verhinderte. Beides berichtete die Apotheken-Umschau zum Start der elektronischen Patientenakte.

Derartige Probleme sind für den Erfolg des elektronischen Systems natürlich nicht dienlich. Dennoch solltest du dich mit der ePA beschäftigen. Dies gilt auch, wenn du dich dagegen entscheidest. Verglichen mit der konventionellen Dokumentation, gibt es einige Vorteile. Schauen wir uns die elektronische Patientenakte doch einmal genauer an.

Wozu brauche ich die elektronische Patientenakte?

Im Verlauf deines Lebens besuchst du verschiedene Ärzte. Jeder nimmt Untersuchungen vor, die er intern in seinem System dokumentiert. Die Kommunikation zwischen den behandelnden Ärzten erfolgt in Briefform. Dies ist nicht nur umständlich, sondern auch teuer: Es gibt doppelte Untersuchungen, die nicht nur viel Geld kosten, sondern für dich als Patienten auch belastend sind. Mitunter ist eine optimale Therapie nur schwierig zu realisieren, weil die Diagnose eines Arztes dem anderen gar nicht bekannt ist.

Alle Gesundheitsdaten an einem Ort

Die elektronische Patientenakte (ePA), auch elektronische Gesundheitsakte (eGA) genannt, soll dies ändern. Alle Diagnosen, Befunde und Arztgespräche werden an einem Ort gesammelt. Du hast darauf ebenso Zugriff wie alle behandelnden Ärzte. Die Weitergabe von Untersuchungen ist ohne das Ausdrucken von Briefen und Befunden möglich.

Diese Daten sind in der ePA gespeichert (Auszug):

- Diagnosen nach einem Arztbesuch

- Medikation | Medikamentenplan

- Werte aus medizinischen Untersuchungen (Blutbild, EKG, bildgebende Verfahren)

- Therapiepläne

- Chronische Erkrankungen

Ziel ist es, eine umfassende Therapie für gesundheitliche Probleme zu finden. Die Zusammenarbeit von Hausarzt, Facharzt und Krankenhaus wird durch die elektronische Akte erleichtert. Die Kosten für die Versorgung sollen sinken, da keine doppelten Untersuchungen notwendig sind. Ziel ist es, die Behandlung einfacher, kostengünstiger und effektiver zu gestalten.

So bekommst du Zugriff auf die ePA

Die Krankenkassen stellen dir die elektronische Patientenakte zur Verfügung. Du bekommst sie automatisch, wenn du nicht widersprochen hast. Um auf die Akte zugreifen zu können, musst du eine App deiner Krankenkasse herunterladen. Künftig soll die Bereitstellung auch über einen PC oder Laptop möglich sein. Doch wenn du ein Smartphone hast, ist dies von großem Vorteil.

Ich bin bei der AOK versichert. Die Bereitstellung der elektronischen Gesundheitsakte erforderte mehrere Schritte.

App herunterladen und freischalten

Ich nutze die klassische AOK-App, um Dokumente zu versenden oder um verschiedene Gesundheitsdaten einzusehen. Doch über diese App kann ich auf meine Gesundheitsdaten nicht zugreifen. Ich musste eine weitere App herunterladen. Sie heißt AOK-Mein Leben.

Nach dem Download forderte mich das System zur Eingabe meiner Versichertendaten auf. Wenn ich das elektronische Portal bislang nicht genutzt hätte, wäre eine Registrierung möglich gewesen. Hier arbeitet die AOK immer noch mit dem klassischen Brief. Du kannst die Registrierung erst dann abschließen, wenn die den Freischaltcode aus dem Brief von der Post bekommen und eingegeben hast.

Identifizierung über die AOK-Ident-App

Ich hatte die briefliche Identifizierung bereits abgeschlossen. So konnte ich meine E-Mail-Adresse direkt eingeben und wurde aufgefordert, eine zweite App herunterzuladen. Sie nennt sich AOK-Ident und dient der Identifizierung meiner Mailadresse. Ich lud auch diese App auf mein Smartphone, tippte die E-Mail-Adresse aus meiner Anmeldung ein und bekam einen Freischaltcode zugesendet. Dieser landete im Spam-Ordner. Ich tippte ihn ein und das System beglückwünschte mich zu meiner erfolgreich identifizierten E-Mail-Adresse.

Gesundheits-ID-Code festlegen

Im nächsten Schritt musste ich einen Gesundheits-ID-Code festlegen. Dieser besteht aus sechs Ziffern, die du frei kombinieren kannst. Danach, so dachte ich es mir, kann ich auf meine elektronische Gesundheitsakte zugreifen. Aber so einfach ist das dann doch nicht.

Erneute Überprüfung der Identität

Obwohl ich bei der klassischen AOK-App angemeldet bin, einen Brief zur Freischaltung bekommen, meine E-Mail-Adresse identifiziert und einen Gesundheits-ID-Code festgelegt hatte, ist nun noch eine weitere Identifizierung erforderlich. Ich habe folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

- Personalausweis mit PIN (Habe ich nicht)

- Elektronische Gesundheitskarte mit PIN (Muss separat beantragt werden und kommt per Post)

- Post-Ident-Verfahren (Ich muss mich persönlich in eine Postfiliale begeben, sodass meine Identität geprüft werden kann)

Mangels PIN muss ich die dritte Möglichkeit in Anspruch nehmen. Die AOK sendete mir das entsprechende Formular per Mail zu. Ich muss es ausdrucken und mit meinem Reisepass zur Post gehen. Dort wird geprüft, ob ich wirklich die Jette bin.

Ich bin seit Jahren bei der AOK versichert. Die Krankenkasse bezahlt meine Arztrechnungen, schüttet mir Bonuszahlungen aus, spendiert Gesundheitskurse und so weiter. Ich bin im Besitz einer elektronischen Gesundheitskarte mit meinem Foto, doch leider ohne PIN, da ich diese noch nicht beantragt und per Post zugesendet bekommen habe. Und nun braucht die AOK ein PostIDENT, um meine Identität festzustellen?

An dieser Stelle kann ich zunächst nicht weiter von meinen Erfahrungen berichten, denn ich muss ja nun erst einmal meine Identität bestätigen lassen. Die Post sendet das ausgedruckte Formular an die Krankenkasse. Dann wird es bearbeitet und in die App eingepflegt. Was dann passiert und noch erforderlich sein wird, kann ich heute noch nicht beschreiben. Ich werde es aber nachreichen.

Einige Patienten könnten überfordert sein

Ich mag Diskussionen nicht, in denen vorwiegend älteren Menschen abgesprochen wird, mit der digitalen Technik klarzukommen. Doch in diesem Fall könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere überfordert ist – oder so genervt, wie ich es in diesem Augenblick bin. Da stellt die Krankenkasse ein elektronisches System bereit, um den lästigen Papierkram zu vermeiden, und arbeitet mit genau diesem, um sich die eigenen Apps mehrfach freischalten zu lassen. Nun kann ich nur für die AOK sprechen, vielleicht ist es bei anderen Krankenkassen anders geregelt.

Die Überforderung könnte weitergehen, denn nach der Freischaltung kannst du als Patient über die Daten wachen. Ob jede Änderung einer postalischen Bestätigung durch die Krankenkasse bedarf, kann ich gerade noch nicht sagen. Für dich ist es wichtig zu wissen, dass du Daten sperren oder freigeben kannst. Wie das funktioniert, reiche ich nach, wenn ich der Krankenkasse nachgewiesen habe, dass ich, langjährige Versicherte, auch wirklich diejenige bin, die ich beim Download der App vorgab zu sein.

Du kannst der Nutzung der ePA widersprechen

Zunächst wird für jeden Patienten eine ePA angelegt, es sei denn, er hat bereits widersprochen. Wenn du es nicht möchtest, musst du die elektronische Patientenakte nicht nutzen. Ein Widerspruch ist jederzeit möglich, auch dann, wenn für dich bereits eine Akte angelegt wurde. Somit musst du keine Fristen einhalten. Wenn du dich für den Widerspruch entscheidest, wird deine gesamte Akte gelöscht.

Wichtig zu wissen: Du kannst zu einem späteren Zeitpunkt eine neue Akte anlegen lassen. Der gelöschte Datenbestand kann in diesem Falle aber nicht wiederhergestellt werden.

Bei der AOK erfolgt der Widerspruch über ein Formular, das online bereitgestellt wird. Alternativ zum generellen Widerspruch kannst du dich entscheiden, einzelne Posten der ePA nicht freizugeben.

Einzelwiderspruch gegen bestimmte Daten einlegen

Du kannst bestimmen, welche Datensätze freigegeben werden und welche du gern verschlossen halten möchtest. Dies ist bei der AOK über die „Mein Leben“-App möglich.

Folgende Einzelwidersprüche kommen infrage:

- Zugriff auf medizinische Einrichtungen: Gemeint ist ein Krankenhausaufenthalt oder der Besuch bei einem bestimmten Facharzt

- Freigabe medizinischer Abrechnungsdaten

- Speicherung von Daten aus den E-Rezepten

- Weitergabe der Daten zur Nutzung von Forschungszwecken

Wie dieser Widerspruch in der Praxis funktioniert, reiche ich ebenfalls nach, wenn ich für das System freigeschaltet wurde.

Nutzung oder Widerspruch? – Deine Entscheidung

Ob du die ePA nutzen oder einen Widerspruch einreichen möchtest, ist deine individuelle Entscheidung. Für dich ist es wichtig zu wissen, dass die Akte für dich automatisch angelegt wird. Somit musst du aktiv widersprechen. Eine Zustimmung benötigt die Krankenkasse für die Einrichtung nicht.

Vielleicht hilft es dir bei der Entscheidungsfindung, wenn du die Vorteile und Nachteile einmal einander gegenübergestellt siehst. Hier bekommst du eine Übersicht.

Fünf Vorteile der ePA

- Du kannst deine eigenen Gesundheitsdaten jederzeit einsehen und bist besser informiert.

- Die ePA und das E-Rezept sind miteinander verbunden. Somit hat jeder Arzt sofort Zugriff auf deine Medikation.

- Das Lesen von Befunden und Krankenberichten ist von zu Hause aus möglich. Wenn du Fragen hast, kannst du diese bei deinem nächsten Arztbesuch stellen

- Wenn du bestimmte Untersuchungen und Befunde nicht freigeben möchtest, sperrst du sie in der App

- Das Bundesgesundheitsministerum versichert, dass der Datenschutz gewährleistet ist.

Fünf Nachteile der ePA

- Die Einrichtung ist – zumindest bei der AOK – nervig. Du benötigst ein Smartphone. Der Zugang via PC oder Laptop soll künftig auch möglich sein.

- Die Sicherheitsstandards sind hoch. Dennoch ist ein absoluter Ausschluss von Datenlecks und Cyberangriffe nicht möglich

- Die Diskriminierung von Patienten mit sensiblen Erkrankungen kann möglich sein.

- Patienten mit geringer Technikaffinität könnten sich überfordert fühlen

- Ängste vor einem gläsernen Patientenstatus können die Nutzung verhindern

Mythos: Der Zahnarzt informiert sich über einen Schwangerschaftsabbruch

Woher ich diese Information habe? Aus einem Facebook-Kommentar. Woher sonst?, magst du jetzt vielleicht denken. Leider sind in den Netzwerken Leute unterwegs, die sich vorab nicht informiert haben und so zu einer großen Verunsicherung beitragen. Dies ist bei Menschen, die nicht so technikaffin sind oder die Angst vor der Weitergabe ihrer Daten haben, ohnehin der Fall.

Ärztinnen und Ärzte haben nicht automatisch Zugriff auf die ePA. Sowohl die Bereitstellung von medizinischen Daten als auch der Zugriff durch behandelnde Ärztinnen und Ärzte bedürfen der Freigabe durch die Versicherten.

Quelle: Bundesgesundheitsministerum

Dies ist ein wichtiger Aspekt der elektronischen Patientenakte, den jeder Patient kennen sollte: Du behältst zu jeder Zeit die Kontrolle über deine Daten. So kannst du Informationen zu Untersuchungen oder Eingriffen sperren, wenn es dir unangenehm ist, dass ein anderer Arzt davon Kenntnis erhält.

Beachte aber auch die Relevanz der Information für deine Krankengeschichte: Eine Zahnbehandlung und ein Schwangerschaftsabbruch stehen natürlich nicht in einer Verbindung miteinander. Wenn du aber mit deinem Hausarzt über Schlafstörungen oder Antriebslosigkeit bei der Bewältigung von Job und Alltag sprichst, kann der Eingriff eine große Bedeutung haben. Vielleicht belastet er dich im Unterbewusstsein mehr, als du es dir eingestehen möchtest?

Ärzte haben Schweigepflicht

Die ePA ändert nichts daran, dass Ärzte eine Schweigepflicht haben. Selbst wenn der Zahnarzt Kenntnis über einen vorgenommen Schwangerschaftsabbruch erhält, wird er diese Informationen weder weiterleiten noch in irgendeiner Weise gegen dich verwenden. Ein guter Arzt ist mit Ethik und Moral vertraut, unabhängig von seinem Fachgebiet. Direkt gesagt: Es sollte und wird ihn nicht interessieren, ob und warum du einen solchen Eingriff vorgenommen hast. Schon gar nicht würde er es werten, dich darauf ansprechen oder dich verurteilen.

Lass dich seriös beraten

Solltest du in den sozialen Netzwerken unterwegs sein, dann lass dich von den Kommentaren nicht beeinflussen. Reflektiere für dich, wie du zu der elektronischen Patientenakte stehst. Beziehe die Vor- und Nachteile mit deiner individuellen Situation. Ist es besser, sie zu nutzen oder zu widersprechen? Diese Entscheidung kannst du jederzeit ändern.

Bist du unsicher, dann suche einen kompetenten Ansprechpartner, der dir deine Fragen seriös beantwortet. Dies sind die Mitarbeiter der Krankenkassen, dein Arzt oder deine Ärztin oder das geschulte medizinische Personal. Auch auf den Seiten des Bundesgesundheitsministeriums findest du Antworten auf viele Fragen.

Fazit: Die elektronische Patientenakte als Fortschritt in der Gesundheitsfürsorge

Vielleicht ist es gut, die ePA zunächst einmal als Fortschritt zu betrachten. Ihr Ziel ist klar definiert: Die Behandlung eines Patienten soll zielgerichteter und einfacher zu gestalten. Doppelte Untersuchungen sollen vermieden werden und alle relevanten Daten jederzeit zum Abruf stehen: Für den Patienten und für den behandelnden Arzt. Diese Form der Digitalisierung macht vielen Menschen Angst. Unberechtigt ist diese Angst nicht, wie die Probleme bei der Einführung der ePA zeigen. Dennoch ist es nicht falsch, den Systemen zu vertrauen.

Ob du der elektronischen Patientenakte widersprechen oder sie nutzen möchtest, ist deine ganz individuelle Entscheidung. Wäge die Vorteile und die Nachteile gut gegeneinander ab und betrachte deine persönliche Situation. Wenn du dich mit den neuen Möglichkeiten auseinandersetzt und die Mythen und Falschinformationen beiseite schiebst, wirst du die richtige Entscheidung treffen.

ISSN 3053-674X